【月のウサギの正体は?】月の模様のふしぎ〈子どもと読みたい科学のおはなし〉

2025年の中秋の名月は10月6日です。日本では月の模様はウサギの餅つきに見立てられますが、それはなぜでしょうか。そもそも、何がウサギに見えているのでしょうか。また、国によって変わる月の見立てについてもご紹介します。

ウサギに見える模様のもとはなに?

月の「海」と「高地」とは

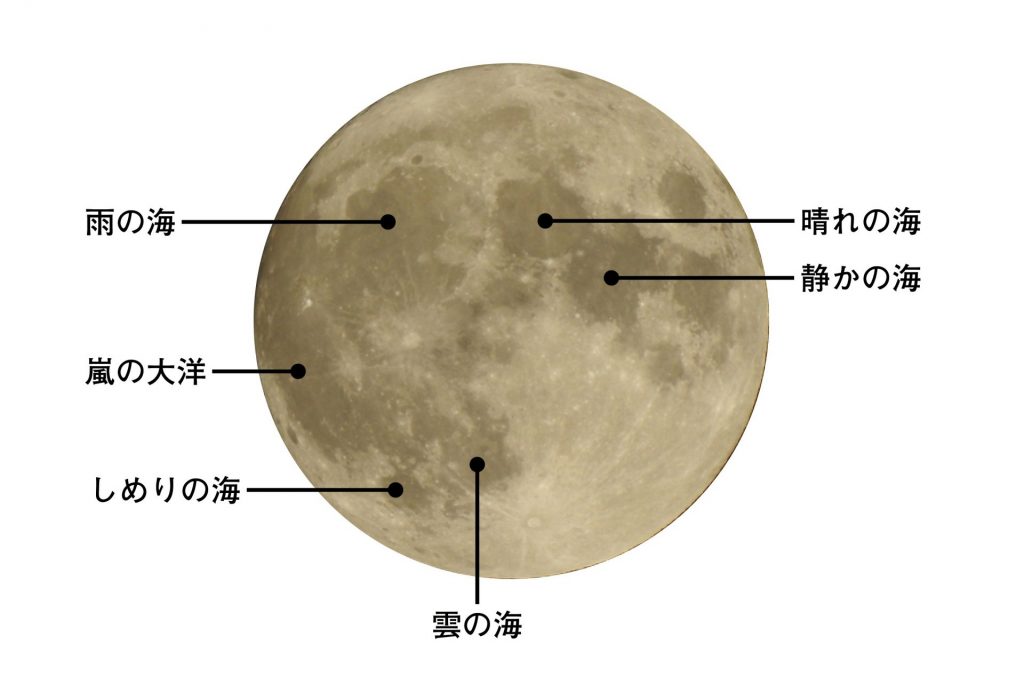

月には暗い部分と明るい部分があり、暗い部分をつなげると模様が浮かび上がってきます。日本ではその模様をウサギの餅つきに見立てますね。月の模様のもとになる月の暗い部分と明るい部分は、「海」と「高地」と呼ばれます。「海」は月の暗い部分で、「晴れの海」や「雲の海」などの名前がついていますが、もちろん海水がある海ではありません。黒い色の玄武岩質の溶岩が地下から流れ出てできた部分なので、暗く見えます。そして「高地」は明るい部分で、白い斜長岩という岩石でできています。「海」の地形は平らでクレーター(円形にくぼんだ地形)は少なく、「高地」にはクレーターや山脈がたくさんあります。

月のウサギの物語

月のウサギの見立ては、ブッタ(おしゃかさま)が前世に経験したことを伝える古代インドの仏教説話集『ジャータカ物語』に書かれたウサギの物語がもとになったと言われています。

『月のウサギの話』

むかしむかし、ある森に、ウサギとサル、ヤマイヌ、カワウソが仲良く暮らしていました。ある日、一番の賢者であるウサギがみんなに、「明日は食べ物を請う人に、施しをする日です」と伝えました。次の日になると、みんなの前に僧が現れ、「食べ物をいただければ、修行を続けることができます」と話します。カワウソはコイを、ヤマイヌは肉や牛乳を、サルはマンゴーを僧に勧めましたが、僧は食べずに立ち去り、ウサギのところへ向かいました。するとウサギは僧に、「薪を集めて火をおこしてください。私は火の中に飛び込むので、焼けたらその肉を食べて、修行をお続けください」と伝えます。僧が神通力で薪火を作り出すと、ウサギは体を振ってノミやシラミを落としてその命を救い、火に飛び込みます。しかし、ウサギは焼けません。驚いたウサギは「どうしたことでしょう」と僧に尋ねました。すると僧は、「私はインドラの神(英雄神)。かしこいウサギの心がけを試しに来た」と告げます。ウサギが「だれに試されようとも、私の施しを惜しむ気持ちは見つからないでしょう」と答えると、インドラの神はウサギの徳が永久に人々に称えられるよう、大きな山を押しつぶして、そのしぼった汁で、月の表面にウサギの姿を描きました。

~『ジャータカ物語』より~

月の模様をウサギとする見立てはインドから中国を経て日本に伝わり、日本では餅つきの文化と合わさって餅つきをするウサギになったと言われています。

いろいろな地域の見立て

世界には、いろいろな月の模様の見立てがあります。

ウサギ

日本のウサギは餅つきをしていますが、インドや中国では、ウサギの全身が見立てられます。

カニ

「晴れの海」と「静かの海」がカニの振り上げたハサミに見えます。南ヨーロッパで見立てられています。

女性の横顔

「晴れの海」と「静かの海」が女性の髪の毛、明るい部分が顔を表します。東ヨーロッパや北アメリカで見立てられています。

ロバ

「晴れの海」がロバの鼻にあたります。南アメリカの一部で見立てられています。

ライオン

ほえているライオン。アラブ世界で見立てられています。

≪関連記事≫【熱気球はどうやって飛ぶの?】しくみや操縦方法について知りたい!≪子どもと読みたい科学のおはなし≫

どうしていつもウサギが見えるの?

同じ面を地球に向けている月

月を何日か観察すると、月が満ち欠けしても、見えている月の模様は変わらないことがわかります。月はいつも同じ面を地球に向けていて、裏側を見せることはないのです。これは、月の公転周期(地球の周りを1周する期間)が約27日、自転周期(月が1回転する期間)も約27日と同じだからです。つまり、月は地球を1周する間に、1回自転しているので、常に同じ面が地球に向くというわけです。

月の裏側はどうなっている?

月がいつも同じ面を向けているなら、その裏側はどうなっているのでしょうか。人類が月の裏側を初めて見ることができたのは1959年です。ソビエト連邦(現在のロシア)の無人月探査機「ルナ3号」が月の裏側の写真撮影に成功しました。月の裏側には暗い海の部分がほとんどなく、隕石の衝突でできた大小さまざまなクレーターがたくさんあります。日本の月周回衛星「かぐや」は、2007年に月全体の表面を詳しく観測してデータを得ました。また、2019年に中国の無人月面探査機「嫦娥(じょうが)4号」が月の裏側に着陸し、2024年には「嫦娥6号」が月の裏側で採取した岩石などのサンプルが地球にもたらされるなど、月の裏側の探査が進んでいます。

今回は、月の模様の見立てについて、また、月がいつも同じ面を向けている仕組みもご紹介しました。中秋の名月を見上げるときには、ぜひさまざまな模様を探してみてくださいね。

この記事の監修・執筆者

未就学から中学生までの子を持つママ編集者を中心に、子どもの学びや育ちに関する様々な情報を日々発信しています!

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪