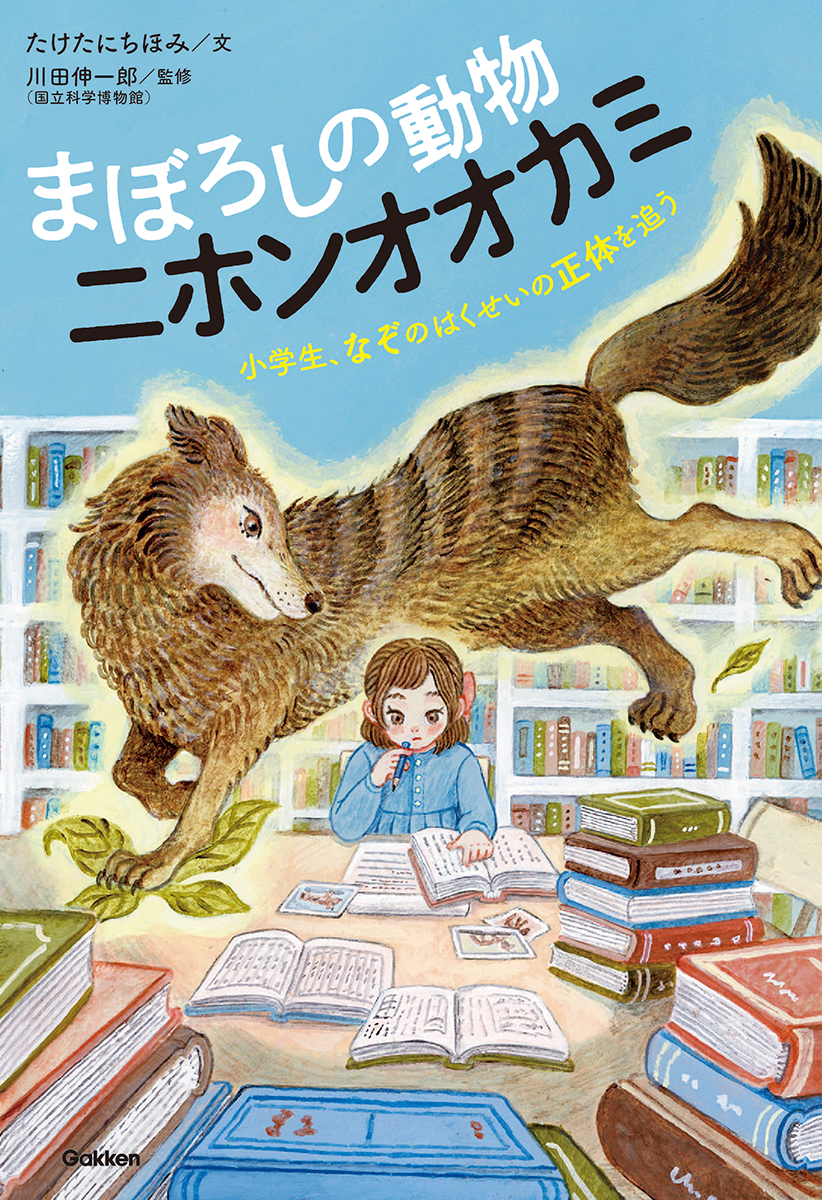

『動物感動ノンフィクション まぼろしの動物 ニホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』は、当時小学4年生の小森日菜子さんが100年以上も前に絶滅したと言われているニホンオオカミと思われる動物のはくせいを発見し、自由研究(第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」文部科学大臣賞受賞)にまとめ、学術論文(共同執筆)を発表するまでの過程を追っています。

本著の発売を記念して、日菜子さんが溢れる好奇心をいかにして研究に注いできたか、そしてお母さまがどのように日菜子さんをサポートしてきたか、お話を伺いました。

取材・文/真貝友香

現在、中学3年生の小森日菜子さんは幼少期から動物、特に絶滅動物に強く関心を抱いていました。

「超逆境クイズバトル 99人の壁」(フジテレビ系列)の史上最年少グランドスラム記録を誇り、「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」(テレビ朝日系列)などにも出演し、絶滅動物マニアとして活躍してきた日菜子さんにとって、絶滅動物への興味と知識を深めてくれたのは、やはり本や図鑑の存在が大きかったようです。

どのように本に親しみ、研究にも活かしてきたのかうかがいました。

絶滅動物との出会いのきっかけは、YouTubeのおすすめ動画

日菜子さんが絶滅動物と出会ったのは、3,4歳の頃。バレエのレッスンの前に髪の毛を結ってもらう間、YouTubeで動画を見ていたところ、絶滅動物を紹介する関連動画が流れてきました。元々、動物が大好きだった日菜子さんは、クアッガ、ヨウスコウイルカ、ドードー、ブルーバックなど、それまで知らなかった数々の動物に釘付けになり、その動画を何百回と繰り返し視聴しました。

「その動画には、絶滅動物について説明している歌がBGMとして流れていました。その切ないメロディと歌詞が印象的だったので、今でも歌えますよ。」(日菜子さん)

日菜子さんが動画に夢中になる様子をすぐそばで見ていたお母さんは、最初は「シニヨンを結っている間はじっとしていてほしいから、大人しく動画を見てくれるのはありがたい」程度に思っていたそう。日菜子さんが1歳頃から恐竜も大好きだったことから、絶滅動物に興味を示したことも全く不思議には思わなかったと振り返っています。

手元に置いて繰り返し読めるから、本は“買う”一択

絶滅動物のことをもっと詳しく知りたい!と図鑑を買ってもらった日菜子さん。当時の日菜子さんより対象年齢が高く設定されていた図鑑は文章量も多く、1人では理解できない部分も。ご両親に読み聞かせをしてもらいながら、読み進めていきました。

絶滅動物の世界へどっぷりとハマりこんでいく日菜子さんのために、お母さんは「こんな本にも興味があるかな?」と本を探していくのも楽しかったと語ります。

「図書館で借りた本は、いつか返却しなくてはいけないと考えると、本は“買う”一択でした。私も仕事をしていることもあり、まめに図書館に借りに行く、返しに行くができなさそうだったので、この本がよさそうと思ったらすぐネットで購入していました。気に入った本が手元にあればいつでも繰り返し読むことができますし、我が家にはそのパターンがよかったのかもしれません。私も一緒に読むのを楽しんでいました。」(お母さん)

調べれば調べるほど、もっと知りたい気持ちが湧いてくる

日菜子さんは小学1年生で初めて絶滅動物をテーマに自由研究に取り組みます。

「調べれば調べるほど謎が深まっていくんです。一つのことが分かるともっと知りたくなりました。本を繰り返し読むことで、絶滅動物のことをより深く知ることができました。」(日菜子さん)

YouTubeは興味の入り口として非常に有効だった一方、特にニホンオオカミの研究を始めてからは、本から得る情報が大きな役割を果たすようになりました。研究を進めていくうちに、購入した本だけではなく、図書館も積極的に活用するようになったそうです。

「ニホンオオカミのはくせいについての記述がある資料はなかなかありませんでした。一次資料から情報を入手しようと思うと、ニホンオオカミが生きていた明治時代の文献を調べるしかありません。少ない手段の中から調べるしかなかったので、上野動物園や博物館の年史なども読み込みました。」(日菜子さん)

図書館には、研究を進めるためのヒントがたくさん!

そもそも、日菜子さんがこの自由研究でニホンオオカミのはくせいについて調べようと決めたのは、国立科学博物館の研究施設を見学できるイベントに行ったことがきっかけ。そこで日菜子さんはニホンオオカミと思われるはくせいに出会ったのでした。どうしてもあのはくせいをもう一度確認したい…!と、施設の職員さんに再入場できないかと頼んだところ「国立科学博物館のホームページに問い合わせフォームがあるので質問をしてみるといいですよ」とアドバイスを受けたことが、日菜子さんを大きく動かしました。

日菜子さんが文部科学大臣賞を受賞した「図書館を使った調べる学習コンクール」で入賞した作品のうち毎回6~8作品はWEB公開されたり、複製冊子を図書館で展示することもある図書館で貸し出しされているため、研究の進め方、調べ方のヒントになるものがたくさんあるのです。

お母さんは「再入場したいと直談判していたとは知らなかった」と笑いつつも、「調べる学習コンクールの過去の作品を見てみると、分からないことをメールで質問している事例がたくさんあったので、娘もそれらを参考に国立科学博物館に積極的にコンタクトを取っていたのだろうと思います」と、日菜子さんの行動を頼もしく感じていたようです。

自分の知らない領域に娘が連れていってくれた

この頃には、お母さんも「はくせいの正体がニホンオオカミなのか早く知りたかったです」とわくわくしていた様子。研究に関して、日菜子さんが1人ではできない国会図書館の入館申請や、申請が必要な宿泊施設の予約などはもちろんお母さんが担当。それでもお母さんは日菜子さんに対して「何かをしてあげた」という感覚はまったくなかったそうです。

「私は何かをしたつもりはなくて、ただ一緒に楽しんでいただけです。自由研究が夏休み中に終わるように、“今日は進んだ?”くらいの声掛けはしましたが、調べ方やまとめ方についても私には分からなかったのでノータッチでした。娘がここに行きたい、あそこにも行きたいと色んなところに連れていってくれる感覚で、それまで興味がなかった領域に入っていけたことが自分にとっても新しい出会いでした。ただただ楽しかったし、新しいことが知れてラッキー!くらいの気持ちでしたね。」(お母さん)

『動物感動ノンフィクション まぼろしの動物 ニホンオオカミ 小学生、なぞのはくせいの正体を追う』は、日菜子さんが小学校2年生で初めてニホンオオカミの研究をしてから、謎のはくせいと出会い、学術論文を書くまでに至った経緯を記した一冊です。

「夏休みの自由研究って宿題だと思うと、気が重くなってしまう人も多いと思うのですが、身近な疑問や、日頃から好きなことは実は大きな発見になるかもしれません。後ろ向きに捉えていた宿題が、楽しいものに変わるきっかけが、この本にはあるかもしれません」と、本書の楽しみ方についても提案してくれました。

研究を経て、ニホンオオカミへの愛がより深まった

日菜子さんも、これからこの本を手にとってくれる読者が、身近なところから興味を見つけてくれたら、そしてはくせいのことを色んな人に知ってもらえたら嬉しいと語ります。

「こんなに研究に打ち込めたのは、ミステリアスなニホンオオカミが大好きになったからです。国立科学博物館には小さい時からずっと通っていて、はくせいも何度も見てきたのに、いざ自由研究を始めると、その謎の多さにどんどん惹きこまれていきました。生存していたときには研究されていなかったから、どんな姿かたちをしていたのかも分からないし、最近まで生きていたはずなのに、とても情報が少ないんです。世界にある数体のはくせいは、どれも形態が違って、生きていたときの姿はどれが一番近かったんだろう?と想像のしがいもあります。研究をきっかけに愛が深まった感じです。」(日菜子さん)

現在は都内の中学校に通いながら、引き続きニホンオオカミや絶滅動物への愛を育んでいる日菜子さん。今はオランダの旧ライデン自然史博物館にあるニホンオオカミのはくせいを見に行くことを夢見ていると話してくれました。

小森 日菜子(こもり ひなこ)

2010年生まれ。小学校4年生で自由研究「ヤマイヌ ~私が解明したい謎のニホンオオカミ~」に着手し、小学校5年生で発表。第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」文部科学大臣賞受賞。2024年2月、国立科学博物館の研究報告として論文を発表。同年12月、『Public of The Year 2024』(学術・文化部門)受賞。現在は都内の中学校に通いながら、研究活動を続けている。

この記事の監修・執筆者

未就学から中学生までの子を持つママ編集者を中心に、子どもの学びや育ちに関する様々な情報を日々発信しています!

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)