シングルマザーで2人の息子さんを難関私立中高一貫校、そして公立大学医学部現役合格へと導いた藤田敦子さん。現在は一般社団法人日本ぺたほめアカデミー協会代表理事として、主に小学3年生までのお子さんのいるご家庭を対象に、“受験子育て”にまつわる相談を多く受けていらっしゃいます。

ここでは小学3年生までのお子さんのいるご家庭向けに、親子関係や家庭学習、中学受験に関することなど、さまざまな視点から、藤田さん流の“幸せな子育て&賢い子を育てる”ためのアドバイスを発信していきます!

取材・文/細川 麻衣子 写真提供/日本ぺたほめアカデミー協会

≪第2回(毎月1回公開/全12回)≫

藤田さんは‟賢い子を育てるためには体験を重ねる=非認知能力を育てる”ことが大切だとおっしゃっています。今の季節は、その体験を重ねるためには絶好の時期! ということで、今回はさまざまな体験が、子どもの非認知能力を育てるということと、それが今後の学習に良い影響をもたらしてくれることをお伝えします。

非認知能力って何?

非認知能力とは、意欲・意志・情動など、社会性に関わる力のことで、例えば、粘り強く取り組む力、やり方を調整して工夫する力、周囲の人と協力する力などのことをさします。試験やテストでは測ることができない、いわば「生きる力(人間力)」のことです。

一方、IQや学力テストで数値化できる力のことを認知能力といいます。主には知識や技能面のことで、具体的には記憶力・計算力・言語力・論理的思考力などが含まれます。

文部科学省の資料には『認知能力と非認知能力は相互に関連し、支え合いながら育つものであり、教育を通じて両方を育成すること※』とあるように、2つの力は両方共に育て伸ばすことが求められ、推奨されています。 近年は、非認知能力を育てることは学力(認知能力)の向上につながると、さまざまな論文や研究でも認められています。非認知能力は、子どもの将来のキャリアや人生の幸福感などにも良い影響を与えるといってよいでしょう。

※参考/文部科学省 資料

≪関連記事≫話題の「非認知能力」ってなに?幼児期に育てたい理由とは?~家庭で非認知能力を育てる方法~

この2つの力のうち、認知能力についてはすでに家庭学習や習いごと・塾などで習得させようとしているご家庭も多く、学年が上がるとより顕著になっていくことと思います。では非認知能力はいかがでしょう。「生きる力(人間力)」を育てるというのは、漠然としていて、何をしたらよいかわからない方もいらっしゃることと思います。しかし、非認知能力は親子の関わりのなかで伸ばすことができるポイントがたくさんあるのです。

体験と失敗から学ぶことが非認知能力を育てる!

粘り強く取り組む力、やり方を調整して工夫する力、周囲の人と協力する力などの「生きる力(非認知能力)」を育てるには、実際にさまざまな経験を重ね、感性を豊かにすることがいちばんの近道です。そして、その過程での失敗やハプニングは最大の栄養! どうしたら乗り越えられるか? 成功するにはどうすればよいか? と試行錯誤する時間こそが、非認知能力を育むのです。

人生は失敗の連続といっても過言ではありません。大げさかもしれませんが、社会を生き抜く力を身につけてこそ、豊かな人生を送れるのではないかと考えます。

そのためには、困難に負けず、心が折れず、「がんばったら何だってできる」と思える心が育っていることが大切です。

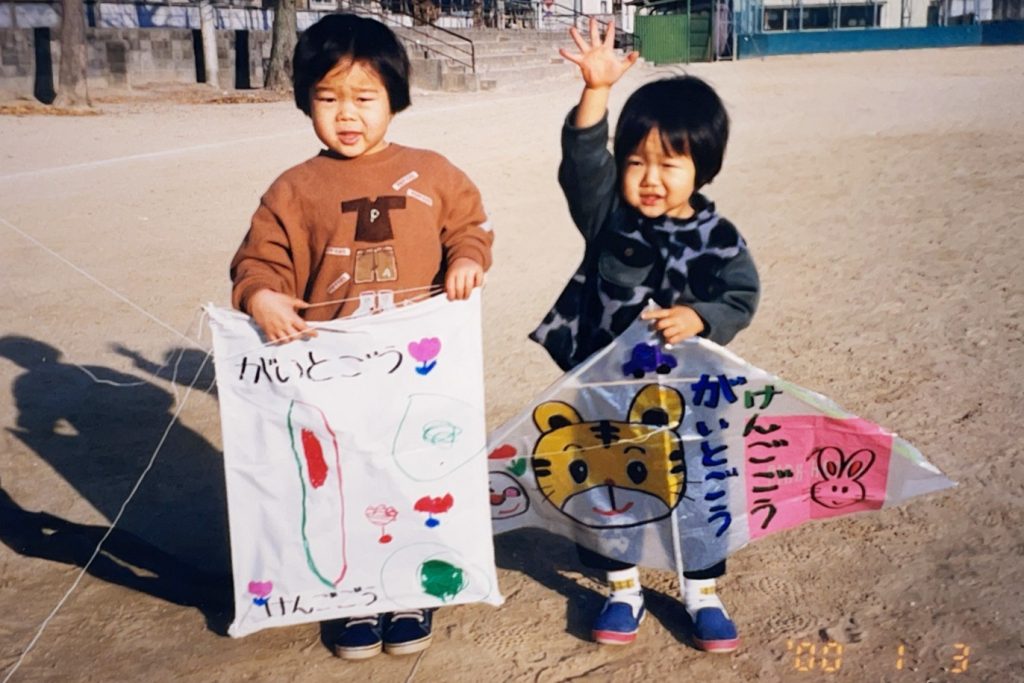

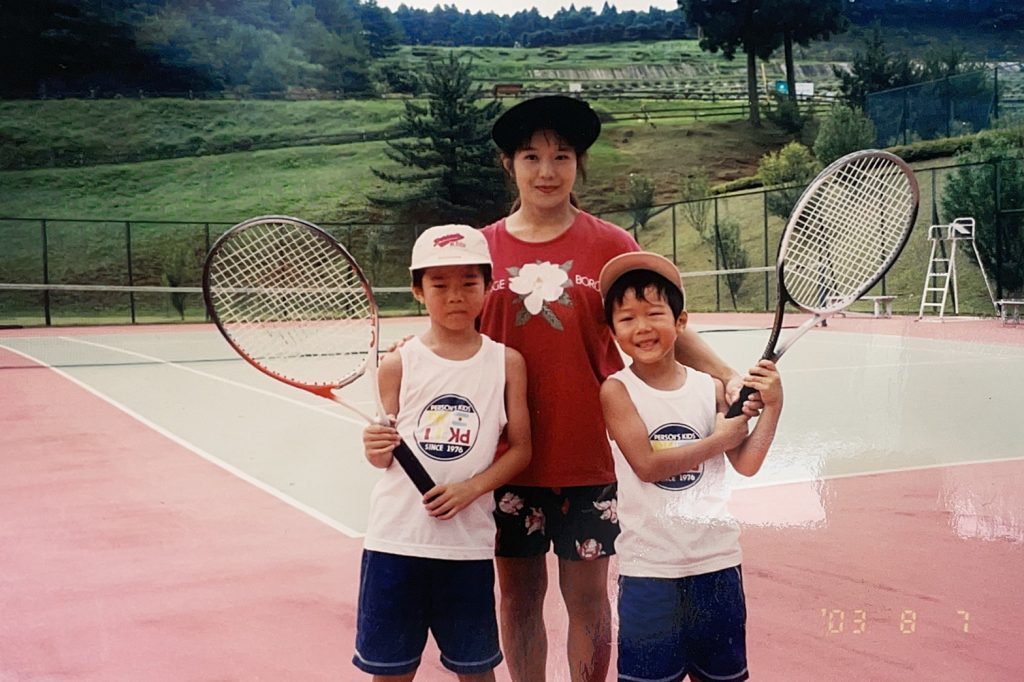

我が家の息子2人は、低学年のうちにたくさんの経験を重ねました。それが高学年以降の学習にもとても良い効果がありましたし、大人になってからも、親子や家族の絆につながっているなぁと感じます。

ここからは、今の季節にぴったりな親子でできるおすすめの体験を3つお伝えします!

【実践①】プランターで植物栽培♪

私が子育て中に最も力を入れていた! といってもよいことのひとつが植物栽培です。植物栽培は、育てる過程を楽しめることはもちろん、何より「理科」の学びにすべてがつながります! 5月の今すぐに取り組めることといえば夏野菜の栽培です。夏に収穫するミニトマト・きゅうり・なす・ピーマンなどの野菜は、今頃から育て始めるのがベストタイミングです。我が家は、家の駐車場にプランターを並べ、さまざまな種類の植物を育てていました。

【藤田さん流 夏野菜栽培のポイント】

① 苗から育てること

② 苗は少し「値段が高め」のものを選ぶと失敗が少ない

③ 初めてのご家庭はミニトマトがおすすめ

④ 子どもが苦手な野菜を育てるのもおすすめ

初心者の方には①②③をおすすめしています。まず、種でなく苗から始めてみてください。苗選びで「高め」というのは(例:100円と300円の苗があった場合)「高い」苗の方が品種改良などがされていて病気に強く、結果的に育てやすい場合が多いからです。初心者にイチオシの野菜がミニトマト一択なのは、最も育てやすいからです。いずれも、ホームセンターや園芸店、最近ではスーパーやドラッグストアなどで販売されています。 もしも「ミニトマトは作ったことがある」もしくは「学校で作っている」などで、他の夏野菜を選びたい場合は、お子さんの苦手な野菜を敢えて育ててみてはいかがでしょうか?

我が家では、次男が大のピーマン苦手っ子でしたが、自ら栽培したピーマンを収穫し、それを家族みんなで「めっちゃおいしい! 作ってくれてありがとう」と言いながら食べました。すると……、なんと次男もピーマンを食べられるようになったんです。子どもにとって、栽培することは、苦手を克服できるほどに特別な体験だということも実感しました。

スイカ栽培にも挑戦しました! プランターで育てたのですが、最初は小さな花が咲き「咲いた!」と喜んだのもつかの間、すぐにしおれてしまったのです。そのため図書館へ行き「どうすれば実がなるのか?」を調べました。そこで「受粉」が必要だと知りました。次に花が咲いたとき、雄花の花粉をポンポンと雌花につける「人工受粉」の作業を子どもたちといっしょにやってみました。すると……

こんなにしっかりとしたスイカがプランターで栽培できたのです! しかも中は真っ赤でとっても甘くておいしい♡ 栽培大成功でした!

また、チョウの「完全変態」を子どもたちに見せたかったので、いよかんの木を買って育ててみました。すると、いよかんの葉を求めてチョウがものすごくたくさん集まり、みごと産卵!! 卵から成虫になるまでじっくり観察することができました。

このときに実際に卵の大きさを見て知っているので、あるときテスト問題に『アゲハチョウの卵の大きさは?①1㎝②5㎜③1㎜』という選択問題が出ましたが、「①1㎝なんてありえへんやんな。卵が1㎝もあったらどんだけ巨大なチョウになるねん!」と、笑いながら話をしていました(もちろんテストは③と解答して正解)。しかし、これが座学で知識としてしか学んでいないと1㎝か?1㎜か?数字を見るだけでは、迷うこともあるでしょう。

このように植物栽培は、理科の知識を自然に覚えながら「探究心」を育てられたことはもちろん、食べ物の苦手克服まででき、いいことづくめでした。

【実践②】学びがいっぱい! バーベキュー

バーベキューは大人も子どもも楽しめるレジャーのひとつとして人気ですよね。なんと、そんなバーベキューにこそ「生きる力」を育てる要素が、たっぷりと詰め込まれています!

【バーベキューで育つ力の例】

・話し合いで役割分担を決めるなど「協調性」や「社交性」

・自分が任されたことに責任をもってやり遂げる「自立心」「責任感」

・その場で自分がすべきことを自ら考え動く「主体性」

・初めて挑戦すること(料理や火おこしなど)への「挑戦意欲」

・よりうまくできるようにと工夫を重ねる「創意工夫」

・失敗やハプニングに対処する「回復力」「対応力」

バーベキューはこういった面で「生きる力」をぐんぐん育てることができるシーンが満載です!

また、そこで子どもがしたことに対して「お皿を準備してくれたね」「お肉を焼いてくれたね!」「洗い物してくれたね」など、ほめるポイントも山のようにあります。

これをその都度、家族で話題にすれば親子の絆も深めることができるでしょう。 我が家では子どもの頃からバーベキューで「生きる力」を育てつつ、親子の絆も深めてきました。そして大人になった今でも家族のコミュニケーションイベントのひとつとして、とても素敵な時間を過ごせています♪

【実践3】大漁を狙う⁉ 海釣り体験

息子たちが小学生の頃、2人をつれて釣りへ出かけました。初めての釣りだったので、駅を降りたら目の前がすぐ海で、道具も現地でレンタルできる海釣り公園を選び、さっそくスタート! ところが、結果は一匹も釣れませんでした。あとでわかったことですが、お昼頃に到着したことが原因だったのです。

「手ぶらで帰るわけにはいかない!」と、泣く泣く養殖のタイを購入……(笑)。でも、息子たちは大きなタイを目の前に大喜び♡ 初の釣り体験を楽しんでくれた様子でした。

しかし、この失敗経験をバネに「なぜ釣れなかったのか?」「どうしたら釣れるか?」を調べました。するといくつかの条件が挙がってきました。

【釣れなかった原因と次回への改善点】

●昼頃から釣り始めた(すでに魚が海の底へ移動してしまっていた)

●早朝の方が魚がエサを求めて釣れる(らしい)

●満潮・干潮の関係で魚の多いときと少ないときがある

●釣り方はサビキ釣りに!

こうして結果と原因に向き合ったあと、リベンジすべく2回目の釣りに挑戦。すると……!

なんと、釣り糸を垂らすとすぐに釣れる! 釣れる!! 結果は100匹を超えるアジの大漁でした!

このとき、長男がいとは5年生、次男けんごは3年生。自分たちの手で調理にも挑戦しました。うろこを落として素揚げするところまでを経験して、このときから魚をさばけるようにもなりました!

1匹も釣れなかったからといって、そこで諦めてしまうのはもったいない。「次はどうすればよいか?」を考えて検証し成功に導くための努力をすること。それが実ったときの達成感は忘れられない思い出になっているはずです。

息子たちは釣りをとおして、「諦めないで努力する力」「考える力」「忍耐力」などを伸ばすことができたのではないかなと思います。

今回は、さまざまな体験が子どもの非認知能力を育て、それが今後の学習に良い影響をもたらしてくれることを、藤田さんの経験談とともにお伝えしました。

次回6月は、『雨の日でも楽しめるおでかけ先で「学び」を見つける(仮)』をお届けします! その後も学習や受験へのアドバイスをはじめ、子育ての悩み相談まで、さまざまなテーマで藤田さんにお話をお伺いしていきます! お楽しみに♪

この記事の監修・執筆者

一般社団法人日本ぺたほめ®アカデミー協会代表理事。ぺたほめ®医専アカデミー代表。日本心理学会認定心理士・日本心理学会正会員。同志社大学文学部心理学専攻卒業。

息子二人を洛星中学校・高等学校卒業後、京都府立医科大学医学部医学科現役合格(現在は二人とも現役医師)に導いたシングルマザー。現在は、ご自身の子育てで培った「ぺたほめ®教育法」で多くの保護者から教育・育児相談を受けている。

子どものやる気と自信を育てる「ぺたほめ7日間無料メール講座」

著書『受験も人生も楽しめる! 3~9歳 理系脳・運動脳が育つぺたほめ親子あそび』1,650円(税込)/小学館

著書『母親が変わればうまくいく第一志望校に合格させた母親がやっている子育て39』1,650円(税込み)/講談社

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり!】素材のおいしさを引き出す「シンプル蒸し」レシピ3品[りよ子]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/canvaaikyacchi-1_ZhYH-700x466.jpg)

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-1024x683.jpg)