子どもの運動神経は生まれつきなものだけではなく、経験や環境で大きく伸ばすことができます。特に小学生は成長のスピードが速く、運動会シーズンは力を発揮する絶好のチャンスです。本記事では、遊びやトレーニング、家庭での工夫など、ゴールデンエイジ期にママパパができるサポート方法をわかりやすく紹介します。

文/ハイドジア

運動神経は生まれつきのものだけではない

子どもの運動神経は「生まれつきの才能」だけではなく、遊びや経験で伸ばすことができます。特に小学生は体が大きく成長する時期なので、毎日の外遊びや体を動かす習慣がとても大切です。

公園で走ったり、ボールを使った遊びを取り入れることで、運動会でも力を発揮しやすくなります。

「運動神経がいい」とはどういうこと?

「運動神経がいい」という言葉はよく耳にしますが、実際には特定の才能を指すものではありません。走る、跳ぶ、投げる、バランスをとるといった基本的な動作をスムーズに行える力のことをいいます。

つまり、体を思い通りに動かす「運動能力」の高さがベースになります。小学生のうちに多くの動きを経験すると、神経と筋肉のつながりが発達し、反応の速さやバランス感覚も自然に身についていきます。

運動会で速く走れる子やボール遊びが得意な子は、この「運動能力の土台」がしっかり育っている結果といえます。

遺伝よりも「体験」と「環境」が大切

子どもの運動神経は、生まれつきよりも「どんな遊びをしてきたか」「どんな環境で育ったか」が大きく関わります。

小さいころから外で走ったり、公園でいろいろな遊びを経験した子は、自然と体の動かし方が上手になっていきます。

逆に外で遊ぶ時間が少ないと、体を動かす機会が減り、思うように力を発揮しにくくなります。ママパパがいっしょに公園へ出かけたり、楽しい運動遊びを取り入れるだけでも、子どもの運動神経をぐんと伸ばすきっかけになります。

小学生の成長に欠かせない時期「ゴールデンエイジ」

小学生の時期は、運動神経の発達にとても大切な「ゴールデンエイジ」(9〜12歳)と呼ばれる成長段階に入ります。この時期は神経系の発達が急速に進み、さまざまな動きを覚えるタイミングです。

運動会や日常の遊びを通して多くの経験を積むことで、将来のスポーツや体の動かし方に大きな差が生まれます。

8歳までに身につけたい動きの基本

子どもの運動神経を伸ばすうえで特に大切なのが、プレゴールデンエイジと呼ばれる8歳ごろまでに多くの基本動作を経験することです。

走る、跳ぶ、投げる、ぶら下がる、転がるといった動きは、すべてのスポーツの土台になります。この時期にいろいろな遊びを通してこれらの動きを体験することで、神経と筋肉のつながりがスムーズになり、体を自由に動かす力が高まります。

大切なのは「楽しく続けられること」。無理に練習させるのではなく、遊びの中で自然に身につけることがポイントです。

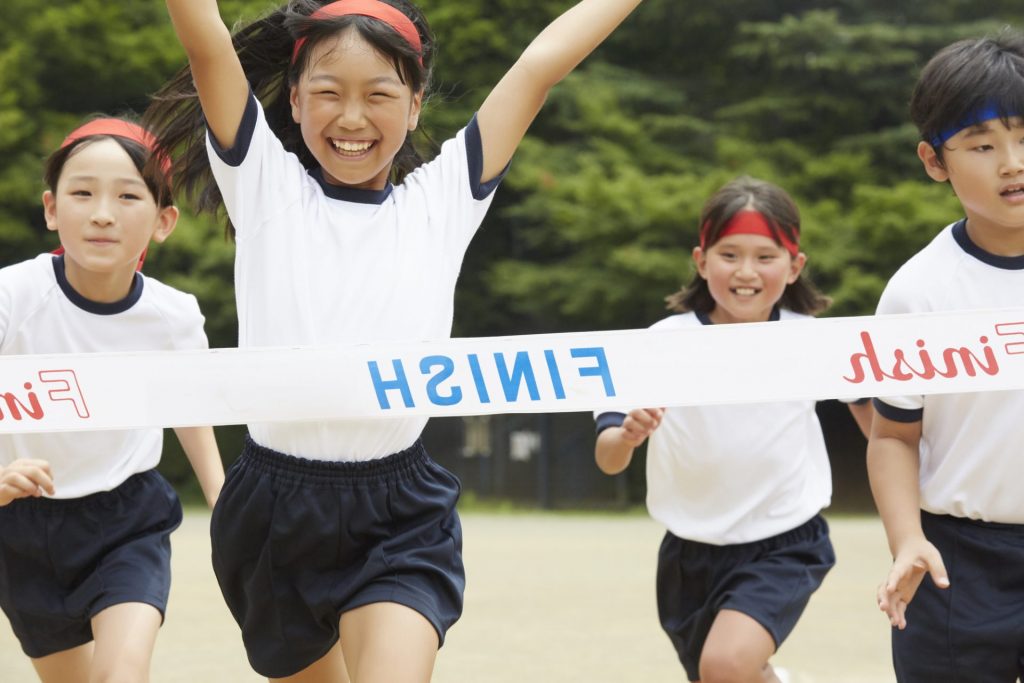

運動会で役立つバランス力・リズム感・反応の速さ

運動会で活躍する子どもに共通しているのは、体力だけでなく「バランス力」「リズム感」「反応の速さ」が備わっていることです。

バランス力は平均台や片足立ちの遊び、リズム感は音楽に合わせて体を動かす遊び、反応の速さは鬼ごっこやかけっこで自然に育ちます。

これらは特別な練習をしなくても、日常の遊びを工夫することで身につけられる力です。ママパパが子どもといっしょに体を動かしながら遊ぶだけで、運動会での走るスピードやチーム競技での動きに大きな違いが出てきます。

親子で楽しくできる運動遊び

子どもの運動神経を伸ばすには、日常の中で自然に体を動かす機会を増やすことが大切です。特にママパパといっしょに楽しむ遊びは、子どものやる気を引き出し、継続につながります。

公園での遊びや家の中でできる簡単な運動も、取り入れ方次第でトレーニングに早変わり。親子でいっしょに体を動かす時間が、運動会や普段の生活での自信につながるはずです。

公園やアスレチックで自然に身につく運動

公園やアスレチックは、子どもの運動神経を育てる最高の場です。滑り台やブランコ、ジャングルジムなどの遊具を使うことで、自然に体のバランス感覚や筋力が鍛えられます。

特にアスレチックでは「登る」「ぶら下がる」「渡る」といった多様な動きを体験でき、運動能力の土台づくりに効果的です。

ママパパが声をかけながら挑戦させると、子どもは「できた!」という成功体験を積み重ねやすくなります。こうした経験は、運動会で走る・跳ぶといった動作につながり、自信を持って体を動かせるようになります。

ボール遊びやリズム遊びで体を動かす習慣をつける

ボール遊びやリズム遊びは、暑い日や雨の日でも家の中で取り入れられる運動です。柔らかいボールを転がしたり投げたりするだけでも、キャッチする動作を通して手と目の協調性が鍛えられます。

また、音楽に合わせて体を動かすリズム遊びは、全身のバランス感覚やリズム感を自然に育てます。道具もほとんど必要なく、狭いスペースでも十分楽しめるので、親子で気軽に体を動かすきっかけになります。

外で遊べない日こそ、室内遊びを工夫して運動神経を育てていきましょう。

家でもできる簡単トレーニング

外に出られない日でも、家の中でできる簡単なトレーニングがあります。たとえば「ケンケンパ」や「片足立ち」は、バランス感覚や脚の筋力を育てるのに効果的です。

タオルを床に置いてジャンプで飛び越えるだけでも、跳躍力や体のコントロール力が養われます。狭い空間では家具や壁にぶつかることもあるので、周りを片づけて安全に取り組んでみましょう。

親子でゲーム感覚で競争するなど、楽しい雰囲気を工夫すれば無理なく続けられるはずです。

運動が苦手な子へのサポート方法

子どもの中には、走るのが苦手だったり体を動かすことに消極的な子もいます。しかし、運動神経は経験によって伸ばせるので、苦手だからといって諦める必要はありません。

大切なのは、ママパパが無理に練習させるのではなく、子どもが楽しめる工夫をして成功体験を積ませてあげることです。ここからは、運動が苦手な子をサポートする方法を紹介します。

子どもが楽しめる工夫をする

運動が苦手な子どもにとって、一番の壁は「やりたくない」という気持ちです。無理に練習させても逆効果になりやすいので、まずは遊び感覚で体を動かせるように工夫してあげましょう。

たとえば、鬼ごっこのルールを簡単にしたり、好きな音楽に合わせてダンスを取り入れると、自然に体を動かすことが楽しさにつながります。

大切なのは「練習」ではなく「遊び」として感じられること。運動をゲームのように楽しめれば、苦手意識がやわらぎ、子どもが自分から体を動かすきっかけになります。

小さな成功体験を積ませて自信を育てる

運動が苦手な子どもが、自信を持てるようになるためには「小さな成功体験」を積み重ねることが大切です。最初から長い距離を走るのではなく「今日はゴールまでたどり着けたね」と褒める、ボールをキャッチできたらいっしょに喜ぶ、といった身近な達成感を大切にしましょう。

こうした経験が増えると「やればできる」という気持ちが芽生え、運動への抵抗感が減っていきます。ママパパが具体的に言葉で褒めることで、子どもは自信を持ち、次の挑戦にも前向きになれますよ。

家庭でできる環境づくり

子どもの運動神経を伸ばすには、遊びやトレーニングだけでなく、日々の生活環境も大きく関わります。十分な睡眠や食事のリズムが整っていると、体力や集中力が高まり、運動にも取り組みやすくなります。

また、ママパパの声かけや励ましが、子どものやる気や自信につながります。ここからは、家庭で意識したい環境づくりのポイントを紹介します。

生活リズムを整えることで体力がアップ

子どもの体力を育てるには、毎日の生活リズムを整えることがとても大切です。しっかり眠って朝ごはんを食べるだけでも、体は元気に動ける状態になります。

逆に寝不足が続いたり食事が不規則になると、体を動かす気力が落ちてしまうこともあります。

特別なトレーニングをしなくても、規則正しい生活を送ることで自然と体力がつき、外遊びや運動会の練習にも元気いっぱいで取り組めるようになります。

ママパパの声かけで子どものやる気と自信が育つ

子どもが運動に前向きになるには、ママパパの声かけがとても大きな力になります。「がんばれ!」と励ますのはもちろんですが、「ここまで走れたね」「ボールがうまくとれたね」と具体的に褒めることで、子どもは自分の成長を実感できます。

また、失敗したときも「次はこうしてみよう」と前向きな言葉をかけると、挑戦する気持ちを失わずに続けられます。ママパパが見守ってくれている安心感は、子どもにとって大きな支えになるはずです。

こうした積み重ねが、自信を育てると同時に運動を楽しむ気持ちにつながっていきます。

まとめ

子どもの運動神経は生まれつきのものだけではなく、遊びや経験を通じて伸ばすことができます。特にゴールデンエイジと呼ばれる小学生の時期は成長が著しく、ママパパのサポート次第で大きく変わります。

外遊びやアスレチック、室内でのボール遊びやリズム遊びなど、日常に取り入れやすい工夫を続けることが大切です。

また、運動が苦手な子どもには、楽しさを感じられる工夫や小さな成功体験を積ませることが自信につながります。

生活リズムや声かけといった家庭での環境づくりも忘れずに。今日からできる工夫を取り入れて、運動会や日々の生活でのびのびと体を動かせる子どもを育てていきましょう。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)