![夏休みの読書感想文は本選びで決まる!「過保護でいい」本の選び方[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/pixta_88397057_M_sMC3.jpg)

「読書感想文の宿題があるから本を読む」だけではもったいない。時間がある夏休みこそ、ふだん本を読む子も読まない子も、読書の楽しさを広げるチャンスなのです。そこで、公立図書館司書でJPIC読書アドバイザーの児玉ひろ美さんに、親子での読書の楽しみ方や、子どものタイプ別の本の選び方、この夏おすすめの本について伺ってみました。

取材・文/FUTAKO企画

夏の読書のメリットとは?

じっくりと本選びができる

夏休みは期間が長いため、時間に余裕が生まれます。そんな夏の読書で得られることは、とても多いのです。子どもたちは、ふだんは宿題や習い事などの合間に、細切れに読書をする傾向にあるので、時間に余裕があるというのは最大のメリットだと言えるでしょう。

私は図書館の司書として働いていて、子どもたちに「この本、途中でやめられる?」と聞かれたことが何度もあります。「目次が細かく分かれていて小分けにして読むことができる」とか、「決まった時間で読むのを止めることができる本かどうか」という本の探し方をしている子がとても多かったのです。

このように学校があるときは忙しく過ごしている子どもたちにとって、夏休みは制限なく自分の時間で本を読むことができるチャンスなのです。

時間を気にせず没頭できるという以外にも、表紙が好みのものなどをあれこれ手に取ってみる、中身をパラパラ見て文字の大きさや文章量を見る、さし絵を確かめるなど、「本のたたずまい」を確認してお気に入りの一冊を見つけるというのも、夏の読書の醍醐味と言えるでしょう。

自分のペースで本が読める

時間のある夏休みは、お子さんが自分のペースで本が読めるというのもメリットの一つです。

集中力というのは人それぞれで、子どもによっては20分も集中できないこともあります。そのため、時間があれば、集中力が続かなくなったら少し時間を置いてまた読書を再開することもできますし、逆に面白くなってきたら時間を気にせず続けて読むこともできます。

そうして1冊読み通すことで自信がつき、達成感が得られます。そして、「次はどの本を読もうかな」と意欲がわいてくるのです。

本選びの挑戦ができ、興味の幅を広げられる

時間に余裕がある夏休みだからこそ、チャレンジングな読書体験もできます。ふだん読まないジャンルの本に挑戦してみたり、読み始めて「この本はなんだか合わないな」と思ったら、無理せずに他の本に切り替えるなどトライ&エラーを行ってみたりするのもよいでしょう。

さらに、時間に余裕があるメリットとして、読書によって興味や関心をもった場所や物事などを、実際に出かけて見にいくとか、インターネットで詳しく調べてみるとか、「本から先」へと行動範囲を広げられる、ということも挙げられます。

そして何より大きいのは、読後に自分のペースで考える時間をもてること。読書をした後に、自分の内面を整理する時間があるということはとても大切なのです。そうすることで、本の内容への理解が深まり、自身のものとして考え方や他のさまざまな行動に影響する可能性があるからです。

親子共通の話題がもてる

保護者の方にとっても、お子さんの夏休みという時間は大きなチャンスです。

まず、図書館や書店など、本のある場所にお子さんを連れていくことができます。高学年になればなるほど、親子で連れ立って本を選ぶ機会は少なくなってしまうものなので、有効活用したいところです。

そして、家でゆっくり読み聞かせをしたり、外出先で読み聞かせのイベントに参加したりするなど、親子で一緒に本に親しむ時間がもてると、お子さんが自発的に口にする言葉に気づくことができます。それにより、お子さんが読書で得たものを具体的に知ることもできます。

お子さんの読書体験を知ることで、親の知らない子どもの興味・関心に気づくことができますし、本をきっかけに親子で共通の話題を継続的にもつこともできます。こうした機会は、ありそうで意外とないものです。

そうして保護者の方がお子さんの成長を実感できたら、そのままお子さんに伝えてあげてください。ありのままのお子さんの姿を認めてほめることは、今後の親子の関係においてとても大切なことだからです。

「子どものタイプ別」本の選び方

子どもの読書を語るうえで、大前提としてお伝えしたいのは、「10歳くらいまでは読み聞かせをしてください」ということ。

そのうえで、絵本を中心とした「耳からの読書」は必要なことですが、「読み聞かせ」から「ひとり読み」への移行には、絵本をそのまま使うのには問題があります。

一般的に、絵本を「ひとり読み」へのきっかけとするケースは多いようですが、それは子どもにとって、読書がつらい作業となる場合もあります。絵本は文字と言葉が一体となって物語るため、文字を覚えたてのお子さんは、絵を読む余裕がなく、絵本が読みやすいとは言えないからです。

1年生なら、夏の読書からきちんと「縦書きの幼年童話」に移行するとよいでしょう。この「縦書き」での目の動きに慣れないと、文字の多い本が読めなくなるからです。 そこで、「絵本に親しんできて、これまで本が好きだと思っていたのに本が読めない」ということにならないよう、まずは「縦書き」に慣れることが大切です。

ただし、どうしても縦書きが苦手なら、今であれば「横書きの本や電子書籍を利用する」という方法もあります。まずは物語に出会うことが優先なので、お子さんに合った方法を選ぶとよいでしょう。

「たくさん文字を読むのが得意ではないお子さん」には

低学年向けの幼年童話は、ひらがなや漢字を覚えたての子に適した文字数や文字の大きさになっているため、読みやすくなっています。

文字数が多い本を読むのが得意ではない子には、低学年向けのシリーズものをおすすめします。

登場人物や場面設定など世界観が一定なので、読書の入口に入りづらい子にとって安心感があるのです。そういう中で、お気に入りの一冊や好きな登場人物が見つかれば、夢中でシリーズを追っていくうちに、いつの間にか本が読めるようになります。そうなると自信がついて達成感が得られ、より本が好きになっていきます。

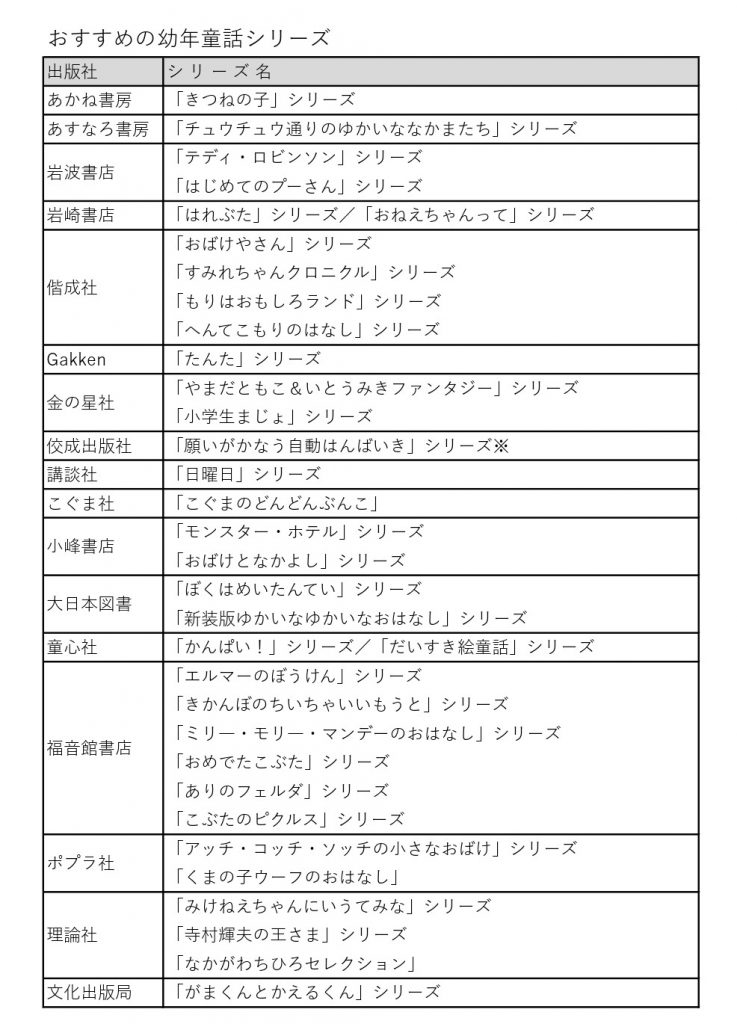

海外の幼年童話にはロングセラーの有名な作品が多いですが、日本の幼年童話にも良質の作品がたくさんありますので、おすすめの幼年童話シリーズをここに挙げておきます。

シリーズものの入口として、キャラクターものの作品から入るお子さんも多いと思います。もちろんそれも悪くはありません。 ただし、キャラクターもので本を読む習慣がついたときに、その先へ導く大人の手助けがないと、似たようなキャラクター作品の輪の中でぐるぐると回ってしまい、その先の読書につながりません。

個人的には、筋を追って楽しむだけのキャラクターものの作品は「通りすぎる本」だと思います。大人になって「懐かしい」とは思っても、借りてまで読み返さない場合も多いのです。 大人になってからまた読み返したいと思える「ずっと人の心に寄り添う名作」にいかに出合えるかが、子どもの心を育むうえで大切になってきますが、それは大人の手がないと難しいことだと私は考えています。

幼年童話を卒業する中学年、高学年に関しては、乱読・多読が可能な年代となるため、自分でいろいろなジャンルの本を手に取ってみることを勧めましょう。 乱読・多読を楽しめるお子さんであれば、物語だけにとどまらず、科学、伝記もの、ドキュメンタリーなど、幅広いジャンルの本を読んでみることでさらに裾野が広がります。

どちらかというと、読書感想文でファンタジー作品を選んだお子さんはあらすじを追うことに終始しがちですが、ノンフィクション作品だと自分の意見をもちやすく、感想文も書きやすい傾向があります。読書感想文を書くためにノンフィクション作品を選んで読んだとしても、さまざまな気づきがあったり、興味を広げるきっかけになったり、得るものは大きいはずです。

「じっとしているより体を動かす方が得意なお子さん」には

体を動かすことが好きで、ふだんあまり読書をしないお子さんも、夏休みは読書体験を増やすチャンスです。

じっと読書をするよりも活動を好むお子さんには、子どもが活躍して大人を助ける、名探偵シリーズなどがおすすめです。

『ぼくはめいたんてい』シリーズ(大日本図書)、『ぼくらは少年鑑定団!』シリーズ(講談社)、『直紀とふしぎな庭』(静山社)などは、主人公の活躍に感情移入して、どんどん読み進めることができる作品ではないでしょうか。

「アニメやゲームのキャラクターに関心があるお子さん」には

アニメが好きなお子さんなら、「アニメの原作から入る」のがおすすめです。人気のアニメの原作や小説化した本などを、図書館で検索して、見つけたら親子で予約する経験をしてもよいでしょう。

ゲームが好きな子なら、「エルマーのぼうけん」シリーズのような、冒険ものもおすすめです。ストーリー性があってキャラクターの立った登場人物やアイテムが登場するなど、解決しても解決しても「角を曲がれば何かがおこる」など、まるでRPGのようなストーリーに夢中になって、読書の楽しさを知ることができるでしょう。

また、中学年から高学年では、伝奇文学に興味をもつという発達過程もあるので、怪談や不可思議な現象をまとめた短編集なども手に取りやすいと思います。

「もともと本を読むのが好きなお子さん」には

ふだんからよく本を読んでいるお子さんにとっても、夏休みはさらに読書体験を深める機会になりえます。例えば、前に読んで好きだった本の作家名で検索し、その作家の作品を制覇していくことで達成感を得ることができます。

また、「表紙が気になった作品を読んでみる」「映画の原作を読んでみる」「海外の古典に挑戦してみる」などもよいでしょう。読書でさまざまな挑戦ができるのも、夏休みならでは。海外のロングセラー作品は、翻訳者が変わることで読みやすくなることがあります。

高楼方子さんが翻訳した『小公女』(福音館書店)、新訳のナルニアシリーズ(角川つばさ文庫・新潮社文庫)、翻訳者の神宮輝男さん自身が翻訳し直したランサム・サーガシリーズ(岩波少年文庫)など、ここのところ海外作品は「訳が変わる」ことで名作がとても読みやすくなっています。

このように、翻訳に注目して選ぶのもおもしろいのですが、選ぶ際には保護者の方が出助けしてあげることで、良質な翻訳者を知り、出合うことができます。 その際、「この翻訳者は前に読んだ『みどりいろのたね』の人だよね」などと言ってあげると、子どもが手に取りやすくなります。大人が積極的に関わることで、子どもの読書体験をより豊かなものにすることができるでしょう。

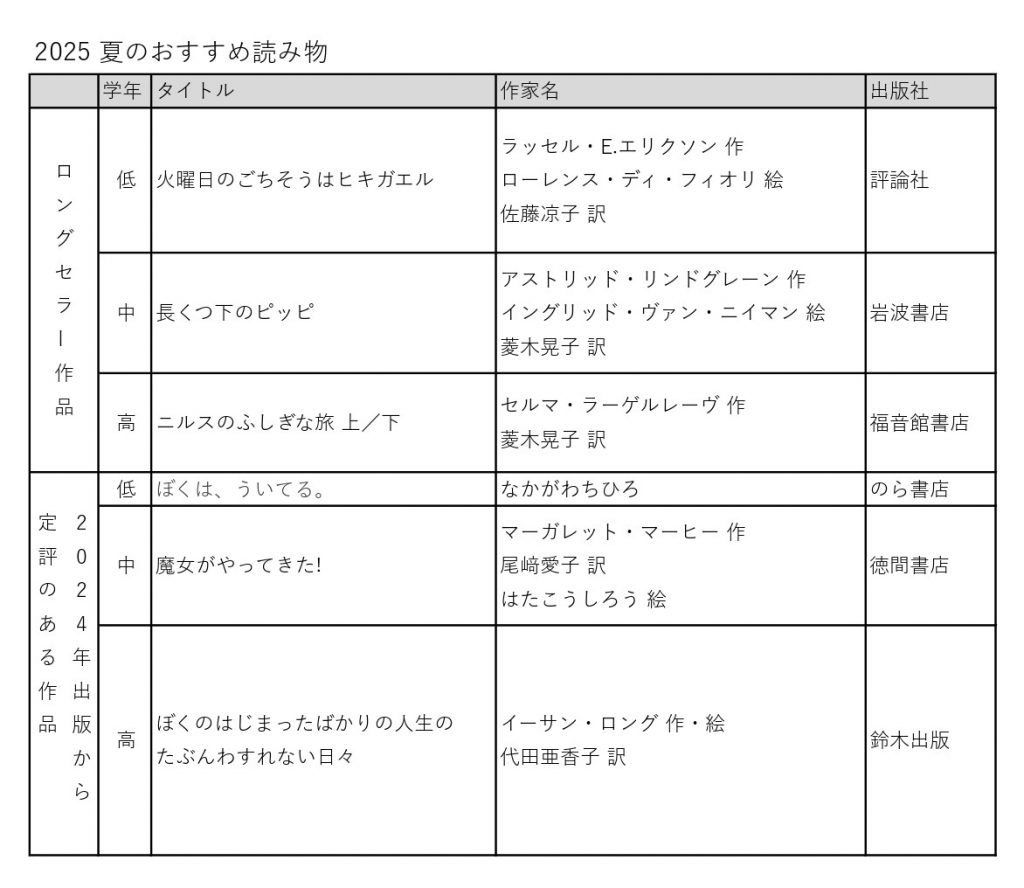

ロングセラーや最近注目の本など、おすすめの本のリストを、以下にご紹介しておきます。

最後に~読書に関しては「過保護」でいい~

夏休みに親子で書店や図書館に行き、「さあ、この中から好きな本を選んでおいで」とお子さんに読む本を決めさせる保護者の方は少なくないと思います。読書好きのお子さんであればそれでも構わないかもしれませんが、山のように本がある中、読書をあまり好まないお子さんはどうやって自分の1冊を選ぶでしょうか。

「見たことのあるキャラクターのシリーズだから」「なんとなく表紙が目に留まったから」など、お子さんがどうにか選んで保護者の元へ戻ると、「そんな漫画っぽいのはダメ」「この本では読書感想文が書けない」などとダメ出しをされている光景をよく見かけます。これでは、お子さんが読書の良さをわかる機会につながらないことは、容易に想像できるのではないでしょうか。

ですから、読書に関しては「過保護」でいいと私は思っています。夏休みの本選びを保護者の方が手伝って悪いことはありません。

「図書館でおすすめの本を見てから、近くの書店やネット書店で購入する」「おすすめの本のブックリストをリビングに置いておく」「話題の本を紹介した新聞の切り抜きをもっていく」など、ある程度保護者の方が選択肢を用意した中で、最後は子どもに決めさせるというやり方のほうがいいのです。

また、お子さんが読む本を保護者の方が先に読んでみるのもよいでしょう。

「その本、最初の20Pくらいは読みにくくて途中でやめようかと思ったけど、そこから急におもしろくなっていくんだよね」などと言ってあげると、お子さんの読むモチベーションが上がります。

今の子どもたちは、失敗を嫌がる傾向があります。 大学生が「結末を知らない映画を見たくない」と言っているのを聞いて驚いたことがありましたが、そういうケースは珍しくないようです。「伏線を見逃すのが嫌だから、あらかじめ知っておいて伏線回収をしながら見たい」というのがその理由のようです。

忙しくスケジュールをこなす中、「もう一度見直す」ために時間を取りたくない、効率的に楽しみたいということなのでしょう。

現代の子どもたちにそうした傾向があるなら、それを利用していいと思います。 例えば、「○○が後になって、意外な活躍をするのよ」なんて、その本を読んでいないとできない声かけです。実際に読んでみて「本当だ!」となると、お子さんとの間に信頼関係が生まれて、その先の会話が楽しくなります。

お子さんが最後までその本に興味をもてるように、サポートしてあげるといいと思います。 子どもは、自分が興味をもったものに親も興味をもってくれたらうれしいもの。本の内容について親子で語ることは、夏休みのよい思い出になることでしょう。

この記事の監修・執筆者

東京都在住。公立図書館司書とJPIC(一般財団法人 出版文化産業振興財団)読書アドバイザーのふたつの立場から、子どもと本をつなぐ活動を推進。幼稚園・保育園から中学生まで、お話し会やブックトークの実践とともに、成人への講座や講演を行う。近年は大学にて「児童文化」を担当し、児童文化財としての絵本の魅力を学生に伝えている。著作に『0~5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド』『子どもを育てる0・1・2歳児にぴったりの絵本』(小学館)等があり、雑誌やWEB等でも連載中。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)