![偏食や好き嫌い解決は【給食の献立表】にあり!親子でできる苦手克服の秘訣[管理栄養士監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/pixta_81883847_M_BN2T.jpg)

家では苦手な食材が多い子でも、給食では「意外と食べている」ケースは少なくありません。学校給食は子どもの好みを知り、食生活を改善するヒントになるものです。子どもの言葉や様子を把握したうえで、家庭で偏食や好き嫌いを改善できる方法について、管理栄養士のシライカヨコさんに伺いました。

取材・文/FUTAKO企画

偏食とはどんな状態? 体にどんな影響があるの?

「うちの子は偏食で……」と言われる保護者の方は少なくありません。しかし、そもそも偏食というのはどういう状態のことかご存知でしょうか。

偏食というのは、「特定の食品群をまったく食べない」または「特定の食品しか食べない」状態のことを言います。

「うちの子、偏食でお肉を全然食べないんです」と言われる保護者の方によくよく聞いてみると、ソーセージやハムなら食べていたり、ハンバーグなら食べられたり、ということがよくあります。

薄切り肉などは固く、かみにくいこともあるので、「まったく食べない」という極端な状態でなければ、ある程度の栄養はとれていることになります。他の代替食品で必要な栄養素がとれていれば、偏食ということにはなりません。かみごこちや、さまざまな経験で、一時的に苦手なだけなので、保護者の方が心配しすぎなくてよいと思います。

ただし、「肉も魚も嫌い」「野菜全般が苦手」「うどんしか食べない」なら偏食ということになります。そうなると栄養の偏りが心配ですし、毎日のメニューもかなり限定されてしまいますね。

偏食のピークは2~5歳の幼児期と言われ、ほとんどが成長過程の一時的なもの。「長い目で見たらいつか食べられるようになっている」というケースが多いとは言え、放置したままだと食べるきっかけをなくしたまま大人になってしまう可能性もあります。

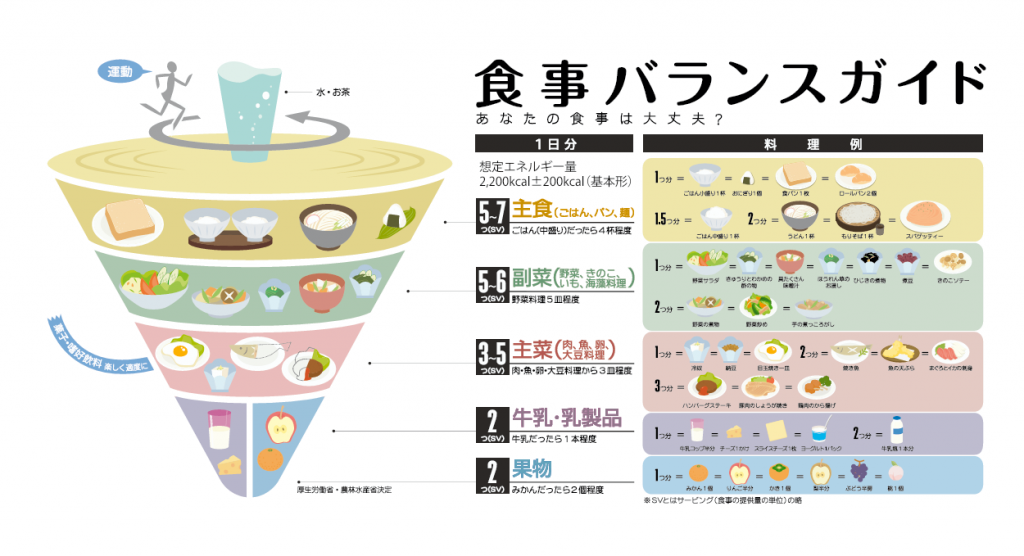

栄養指導では、口をすっぱくして「バランスよく食べましょう」と言ってしまいますが、栄養バランスを見る基準として、平成17年6月に厚生労働省と農林水産省が決定した「食事バランスガイド」があります。学校給食もこれを参考に作られています。

コマの形のイラストは、「バランスがとれていればコマがよく回る」ということを表すものです。1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考になるよう、食事の望ましい組み合わせとおおよその量が示されているので、ぜひ参考にしてみてください。

ちなみに、6~9歳の男子および6~11歳の女子の摂取カロリーは1日1400~2000kcalなので、イラストにある基本形のうちの「主食」を4~5に、「主菜」を3~4にした分量が適切です。

偏食・好き嫌いのメカニズム

では、偏食や好き嫌いは、なぜ起きてしまうのでしょう。その理由として、以下の3つが挙げられます。

●味・食感・匂い・見た目が苦手

●食の経験不足による拒否反応

●食べ物のトラウマ

「苦味のある味が苦手」「ぬるぬるした食感が苦手」「色や形がなんとなく苦手」「食べたことがなくて不安」といった理由のほかに、「食べ物のトラウマ」というものも少なくありません。

「食べ物のトラウマ」というのは、いわゆる「嫌悪学習」によるもの。「ある刺激が不快な経験と結びつくことによって、その刺激を避けるようになる」ということです。

「それを食べた後にたまたま気分が悪くなった」「給食の時に友だちが吐いている場面を見て自分のことのように思った」など、それまでの数少ない経験の中で「食べ物に対して嫌悪感を抱いてしまう」ということがあるかもしれません。

また、学童期は歯の生えかわりの時期でもあり、うまく咀嚼できない(かめない)ために嗜好が変わることもあります。

「嫌い」の理由を解き明かしてみれば、解決策を探りやすくなります。お子さんに、なぜ苦手か、どんなところが嫌なのかを聞いてみるとよいでしょう。 保護者の方が気づいていない理由も意外にあるかもしれません。

学童期に「好きなもの、嫌いなものを認識して言葉にできるのも成長」と考えて、食に関してお子さんと話す機会を作ることは、とても大事なことです。

次に、そうした時の会話のヒントをご紹介します。

献立表を見ながら親子で話してみる

入学前、お子さんが給食を食べられるか気にされていた家庭も多いと思います。が、意外と「給食では結構食べている」というケースは少なくないようです。

学校給食では、午前中の授業や活動でおなかがすいていたり、友だちと楽しい雰囲気で食べられたり、と子どもの食欲が刺激される要素がたくさんあるためだと考えられます。給食の献立というのは、非常によく計算されていて、年齢に必要な栄養成分を昼食できちんととれるように考えられているもの。給食の献立表は家庭でのメニューの参考になると思います。

また、給食のメニューは毎日異なるので、献立表を見ながら親子で話すことがお子さんの好き嫌いを知り、食生活を改善する機会になります。その際のお子さんの言葉を引き出す聞き方とポイントをご紹介します。

【声かけの例】「給食、どのくらい食べられた? 何か残しちゃった?」→「全部食べた?」と聞いてしまうと、聞かれた子は、よく考えずに「食べた」と答えてしまいがち。子どもが「〇〇残しちゃった」と答えやすくなる聞き方をすることで実際の様子がわかり、好き嫌いの把握ができます。

また、低学年でよくあるのが、「最初に牛乳を一気飲みしておなかがいっぱいになり、おかずやごはんを全部食べられなかった」というケースです。「おなかいっぱいで食べられなかった」という場合は、食べた順番も聞いてみるといいかもしれません。

「ママは〇〇が好きなんだけど、どんな味だった?」→自分の食事に親が興味を持っているということはうれしいもの。親子で話すことでその食材やメニューに関心を持つことができますし、その時はあまり食べられなくても「次は食べてみよう」という意欲につながります。

「△△って苦手な子も多いよね」→ネガティブな聞き方をすることでハードルが下がり、子どもが答えやすくなります。「結構残している子がいたよ。ぼくは半分くらい食べた」などと答えたら、チャレンジできたことを、まずはほめてあげましょう。

ほめられる機会が多ければ多いほど、子どものやる気はアップし、食べることに対してポジティブな印象づけができます。

「おかわりしたものはある?」→子どもの「好き」を知ることは大切です。「好きな味」を知ることは、「嫌い」をうまく克服するヒントになります。

「そんなに食べられたの。すごいね!」→完食でなくても構いません。「苦手なおかずも一口は食べた」「はじめてのメニューだったが半分くらいは食べられた」など、お子さんの話をしっかり聞いて、できるだけハードルを低く、よいところを探して具体的にほめるようにしましょう。そうすることで、「次もしっかり食べよう」という意欲が高まります。

給食についての会話で保護者の方が怒ったり、お説教をしたりしなければお子さんも話しやすくなりますし、保護者の方も好き嫌いを把握して、家庭での食生活の改善につなげることができます。

1年生なら、給食ではじめて出会う食材やメニューも少なくないと思います。給食の献立表を家の中のすぐ見られるところに置いて、会話のきっかけにしてみるとよいでしょう。

偏食や好き嫌いが多い子への家庭でのサポート方法

お子さんの苦手や嫌いな食材を把握できたら、できるだけ早めに改善したくなるものです。しかし、食事の時間は楽しい時間であるためにお子さんが食べられない食材があっても、あせらずに少しずつ慣れさせることが大切です。

ご家庭で無理なくできる方法を、次にご紹介します。

◎苦手な食材をカモフラージュする

「好きなメニューに苦手な食材を加える」というのは、オーソドックスですが一番効果的な方法です。

野菜全般が苦手ならカレー、シチュー、ミネストローネなどに細かく刻んだ野菜を加える。ハンバーグに刻んだ野菜を加えるのもよいでしょう。

牛乳嫌いなら、ポタージュなどのスープに加える、野菜や果物のミックスジュースに加えるのもよいと思います。

子どもは「見た目」に左右されやすいので、色や形など、できるだけ元の印象と変わるように工夫しましょう。最初は何も言わずに食卓に出して、食べた後で「実はね……」と種明かしをします。「何が入っていたかわかる?」とクイズ形式にしてみても。

「嫌いな食材が入っている」と知りつつ食べられるようになれば、お子さんも自信を持てるようになります。続けて食べているうちにだんだんと抵抗がなくなり、見た目を変えなくても食べられるようになるはずです。食における成功体験を増やしていきましょう。

◎関わって興味を持たせる

苦手な食材に対して、興味を持たせるのもよいと思います。

「スーパーに買い物に行って、子ども自身に選ばせてみる」

「皮むきやドレッシング作り、野菜入りのクッキー作りなど、調理の手伝いをさせる」「ミニトマト、ラディッシュなどをプランターで育てる」

など、お子さんと相談して取り組んでみましょう。

その際、保護者の方が「これをやって」と指示するのではなく、「これとこれならどっち?」と、できるだけお子さんの意見を聞くようにします。自分で決めたことなら、より主体的に取り組めるようになるからです。

自分が関わった食材やメニューであれば、仕上がりが気になるもの。興味を持つことで、食べられるようになる可能性が高くなります。

◎苦手なものを避けずに、楽しい食事環境を作る

子どもに苦手な食材があると、「どうせ食べないから」と家庭でも極力出さないようにしていないでしょうか? 苦手な食材があっても、あえて「食卓に出し続ける」ことは大事です。

その際、「なんでも食べられるようにならないとね」「一口でも食べてみて」などと、無理に食べさせようとするのはNGです。

楽しく食事をする中で、多少芝居がかっても「うん、これおいしい!」などと保護者の方がおいしそうに食べている様子を見せるとよいと思います。無理強いするより、お子さんの「食べてみようかな」という気持ちが高まるはずです。

そして、もう一つ大事なことは、毎日できるだけ家族みんながそろって食卓を囲むこと。家族みんなが同じ空間で食事をとる「共食」でのコミュニケーションは、子どものストレスを軽減させ、バランスのよい食生活につながります。

「好き」を増やすことは食生活を豊かにする

偏食や好き嫌いは、大人になっていくうちにだんだんと解消される場合が多いものです。ただし、早い時期になんでも食べられるようになっていれば、親子ともにストレスが減り、他のことに時間を使えるので、それに越したことはありません。

小学校低学年ぐらいであれば、ちょっとしたきっかけで偏食や好き嫌いが改善する可能性もあります。

「好きなものを増やすこと」は、食生活を豊かにする第一歩。まずは子どもと話して「苦手」や「嫌い」の原因を解き明かしてみるとよいと思います。

この記事の監修・執筆者

離乳食アドバイザー・幼児食アドバイザー他養成講座講師のほか、保育士等キャリアアップ研修などを数多く行う。

保育園給食従事者向けの好き嫌いやお口の発達についての研修多数。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)