![【我慢しない、快適な防災習慣作り】ふだん使いもできる! おすすめ防災アイテム10選[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/pixta_85930251_M_jKKE.jpg)

いざというときに備えて、防災用品を用意しておきたいけれど、わざわざ買いそろえるのが面倒、置いておくスペースがない、そもそもどこから手をつけていいのかわからない……。そんな悩みも持つ方も、多いのではないでしょうか。

東日本大震災の際に被災母子支援を行い、現在も多くの防災プログラムにかかわる冨川万美さんは、「ふだんの日常生活を強化することが防災になる」といいます。例えばふだん日常で使っているものが、防災グッズとしても役立つ場合も数多くあるそう。「防災」のハードルをぐっと下げる、もしものときに役立つ「ちょうどよい備え」のヒントを紹介します。

文/こそだてまっぷ編集部

「日常の強化」が防災になる

ふだんから災害時に備えようとしても、なかなか気が乗らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。その理由は、「災害」自体に、怖さやネガティブな印象があるからです。考えたくないことのためにわざわざ日常の時間とお金を割くことに、ハードルが高く感じるのは、自然なことだともいえます。特に子育て中であれば、日々それどころではないという人も、多いのではないでしょうか。

とはいえ、災害大国日本では、いつどの地域で災害が起こってもおかしくない状況です。そして、実際に被災したことがある方から体験談を聞くと、家の中に少しでも備えがあると、役立つことは多いそう。まずは、「完璧な備え」ではなく、「少しは備えがある」状態から始めてみてはいかがでしょうか。

一番の目的は、「災害時でも日常生活が続けられる」こと。特に子どもは、日常の生活が崩れてしまうと、どうしても心身共にストレスを抱えてしまいます。手始めには、日用品や水、レトルト食品などを少し多めに買い置くだけでもOK。日常のストックを少し「強化」して、なるべくなら「災害時=我慢を続ける生活」にならないことを目指しましょう。

防災の第一歩は「おうち避難」

「防災」と聞いてまず頭に浮かぶのが、「持ち出し用の防災リュック」という方も多いのではないでしょうか。ただし、被災しても防災リュックは使わなかった、という例はよくあります。

どちらかというと、優先順位は「在宅避難」であり、家の中での防災アイテムや備蓄の確保です。そして、特別なアイテムを用意するというより、ふだんよく使っているものをストックしておくだけでも、防災のハードルは大きく下がるのです。

備蓄は「3日間」をイメージする

家庭内の備蓄は、「7日間分」とする場合もありますが、一般的な家庭にとって、常に7日間分のストックを維持することは、なかなか難しいかもしれません。まずは「3日間分」を想定することが現実的です。

なぜかというと、大きな災害が起きた場合、被災地では、だいたい最初の72時間が大混乱の状態になるからです。情報が錯そうし、具体的な被害状況なども含め、なかなか正しい情報にアクセスできません。また、物流をはじめ、電気・水道・ガスなどのライフラインもストップしてしまう可能性が高くなるからです。ポツポツと正しい情報が入り始め、食べ物の販売や給水などが始まるようになるのは、72時間(3日間)が過ぎる頃。それまでの時間をしのぐことが大切なのです。

この災害発生時から最初の72時間の間に、おうちに3日間分の備蓄があれば、「混乱を避けるため、3日間は家から出ない」と決めてしまうこともできます。「3日間は家で過ごせる」という安心材料があることで、大きなパニックに陥らずにすむ可能性も高くなるのです。

また、この備蓄は、災害時だけではなく、自分や家族がインフルエンザやコロナなどの感染症にかかり、数日間、外出を控えなければならないときにも役立ちます。

必ず備えておきたい防災アイテム6選

まず、必ず備えておきたいのは、「命を守ってくれる」アイテムです。以下に①~⑥としてご紹介します。⑤の「携帯トイレ」以外は、ふだんの生活にも使うものばかり。数や量に少し余裕をもって備えておくことがポイントです。

①飲料水

飲料水の備蓄は、1日1人あたり3ℓを3日分(1人あたり9ℓ)が基本です。家族の人数分を備えておきましょう。

②食べ物

備蓄に便利だからと、ふだん自分の家では使わないようなレトルト食品や缶詰などを買いおいても、災害時に初めて食べてみると、あまりおいしくなくて食べられなかった、という例もあります。食材のストックは、「ローリングストック」が基本。ふだんからよく使う食品を多めに買い置きし、賞味期限が早いものから消費していく方法です。

では量はというと、家族構成や各自の食べる量・好みなどでも変わってきます。自分の家族の適正量を知るためには、まず、現在の家にある食品をすべて、冷蔵庫の中も含めて、思い浮かべるか書き出してみるかしてみましょう。そして、それだけの分量でこれから3日間、一歩も外に出ずに、家族全員が家の中で過ごせるかどうかを考えてみます。

もし現在の状況では3日間は過ごせないないようであれば、買い足すべきものを考えてみしょう。その量がいつも家の中にあるように維持していくことが、被災後3日間を、食に不自由なく過ごせることにつながります。

非常用に役立つ食品の例

・アルファ化米(お湯や水を加えるだけで食べられるお米)

・レトルト食品(加熱しなくても食べられるカレーやスープなど)

・野菜ジュース(ビタミン補給に便利。常温保存が可能なもの)

・フリーズドライ食品(お湯を加えるだけで食べられるスープやパスタなど。野菜や果物のフリーズドライ品もある)

・乾物(カットわかめ、干しシイタケ、切り干し大根など)

・缶詰(サバ缶、ツナ缶、トマト缶、コーン缶など)

・根菜類(タマネギ、ジャガイモ、サツマイモなど、冷蔵保存が不要なもの)

・お菓子(チョコレート、キャンディー、ビスケットなど甘いものがあると、子どもも喜ぶ)

③照明

電気が止まると、夜は真っ暗闇になってしまう危険性があります。被災した方々の多くが、「最初に欲しいと思った」のが、明かりだったといいます。明かりが確保できないと、緊急時に避難行動にも移れません。懐中電灯や、キャンプなどで使うヘッドライトも、非常用に役立ちます。

また、スポットを照らす懐中電灯だけでなく、室内の照明として使えるものも備えておくと◎。充電式、または電池式のポータブル照明を、1部屋に1個の目安で用意しておくとよいでしょう。充電式のライトは、子どもの勉強や読書用にも使えるものを選ぶと、ふだんから充電して使用する習慣づけができるので安心です。

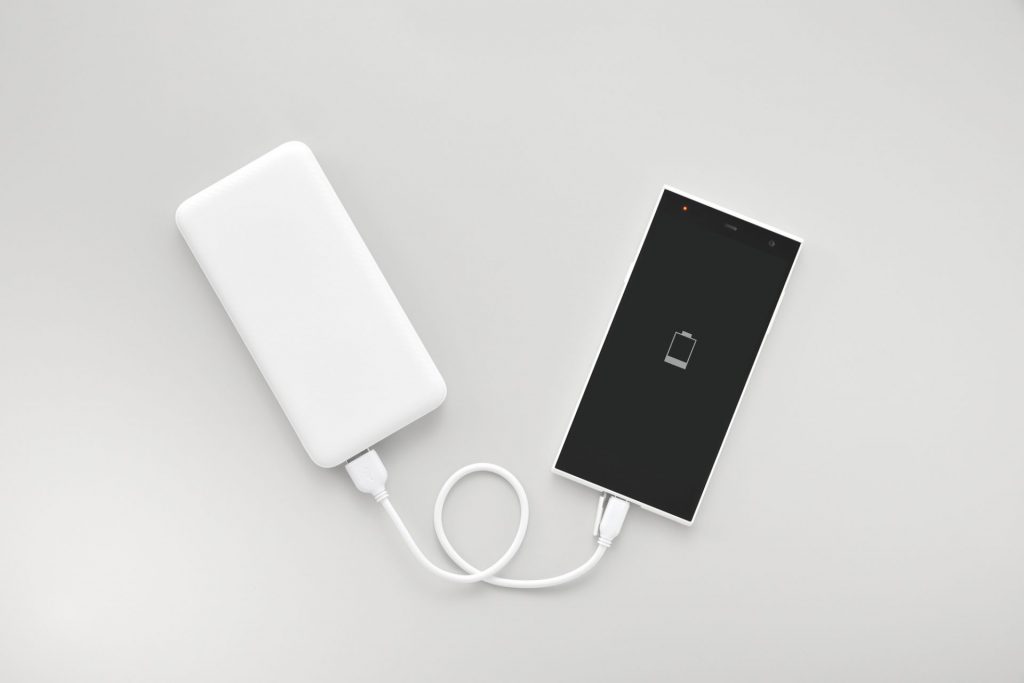

④モバイルバッテリー

緊急時には、「情報収集」が命にかかわってくる場合もあります。情報源として使うには、やはりスマホが便利。スマホ1台につき1個、モバイルバッテリーを用意しておきましょう。ふだん使いには充電式のものを家族の台数分、もしものために電池式のものも1個、持っておくのがおすすめです。

⑤非常用トイレ

非常用トイレとは、凝固剤と消臭袋がセットになったもの。ふだんは使いませんが、必ず備えておきたいアイテムです。災害時に排水管や下水道が破損してしまった場合、バケツで水を流すなど、無理にトイレを流そうとすると、逆流してしまうリスクがあります。そこで、災害時は「断水したら流さない」ことが基本です。

ただし、大半の方は、家で用を足したいと思うはず。その場合、携帯トイレがあるかないかで、不快度が全く違うといいます。1度はお試しで使っておくと、いざ使おうとすると使い方がわからず間に合わなかった……、という事態が防げるはずです。

数の目安は、1人あたり1日5~7回分。家族の人数に合わせて、最低3日分は用意しておきましょう。

⑥ウェットティッシュ

ウェットティッシュは、断水時に汚れなどをふき取るのに便利です。入浴できない場合は、体を拭く際にも使えます。赤ちゃん用のおしり拭きなどでもOKです。

同じく断水時には、歯みがきシートやマウスウォッシュ、ドライシャンプーなど、水がなくても使える衛生用品も役立ちます。キャンプ・旅行などのお出かけの際にお試しで使ってみて、気に入ったものを用意しておくと安心です。

衛生用品・常備薬は多めにストック

衛生用品は、特にお子さんがいるご家庭では、なるべく多めにストックしておきたいものです。子どもは不潔な状態で過ごすことが、体調不良につながりやすくなるからです。災害時には、衛生用品をはじめとする「切れたら困るもの」が、突然購入できなくなるという事態が起こりえます。ふだんから、「ストックがなくなりそうになったら、すぐに次のストックを買う」という習慣をつけておくと安心です。

また、いつも飲んでいる・使っている薬類があれば、可能な範囲で多めに常備しておくとよいでしょう。

日常を維持するための防災アイテム4選

身の安全が確保されたあとは、ライフラインの復活を待つことになります。その際に、「日常生活」をいかに守っていくことができるかということが重要になってきます。そこで、QOL(生活の質)を上げるために備えておきたいアイテムを、以下に⑦~⑩として紹介します。

⑦カセットコンロ&ガスボンベ

電気やガスが止まると、IHやガスコンロが使えなくなります。もちろん、冷蔵庫も使えなくなります。傷みやすい食品から消費していく必要が出てきますが、その際にも加熱調理ができると安心です。

カセットコンロとカセットコンロ用ガスボンベは常備しておきましょう。ふだんも鍋料理の際などに使い、ガスボンベの残量も、定期的にチェックしておきましょう。

⑧紙パック式掃除機

災害時には、床に飛び散った食器やガラスの破片、土ぼこりなどを掃除する必要が出てくることもあります。その場合、中でも紙パック式掃除機は、吸いこんだものを紙パックごと捨てられるため、使い勝手がよいといわれています。

ただし、ふだんは使用しないのであれば、必ずしもわざわざ用意する必要はありません。紙パック式掃除機がなければ、ほうき・ちりとりがあるだけでも、空間が整い、避難生活が送りやすくなるといいます。

⑨防臭袋(消臭袋)

災害時には、ゴミの収集が長期間来なくなることも多く、生ゴミ等のにおいに悩まされる方が本当に多いそう。そんなときには、防臭・消臭機能のある袋が便利です。生ごみだけでなく、トイレが流せなくなった際の汚物の保管にも役立ちます。

普通のポリ袋より割高ではありますが、特に夏場、生ゴミのにおいが気になる際などにも活用できそうです。

⑩アロマオイル

ライフラインが止まると、どうしても体や空間を清潔に保つことが難しくなります。汗や体臭などのにおいで、より鬱々とした気分になる場合も。そこで、ふだんからお気に入りのアロマオイルや、消臭効果のあるルームスプレーなどを用意しておくと、ストレス緩和に役立ちます。

ウェットティッシュにアロマオイルを垂らして体を拭いたり、マスクスプレー(無水エタノールと精製水にアロマオイルを混ぜたもの)を作っておき、マスクの裏にひと吹きしたりするだけでも、気分をすっきりさせてくれる効果があるそうです。

子どもの「日常」を守る方法を考えておく

長期にわたって避難生活が続くと、だれしもストレスがたまります。大人は我慢できても、特に小さいお子さんは我慢することが難しく、ストレスフルになりがち。だからこそ、お子さんのいるご家庭では特に、「日常生活を守ること」を大切にしましょう。子どもの日々のリズムや習慣を極力壊さないように、どんな備えが必要なのかを考えておくとよいでしょう。

例えば今の小学生では、数日間にわたってゲームやスマホにさわらないという子は珍しいはず。災害時であっても、子どもに全てのデジタル機器の使用を我慢させることは難しいのではないでしょうか。非常時の子どもへのデジタル機器の与え方についても、ふだんから考えておく必要があります。子どものデバイス用にも充電器を用意しておくことや、高学年くらいになったら、緊急時のデジタル機器の使い方について親子で話しておくことも、対処法のひとつです。

家族に必要なものをイメージすることから「防災」が始まる

各家庭に必要な防災アイテムや備蓄量などは、それぞれ異なります。ですから、市販の「防災バッグ」を一式買えば安心、というわけではありません。非常用品や備蓄品の使い勝手をきちんと理解し、自分や家族が本当に使えるのかイメージしてみることが大切です。

また、「どの家庭にも必要というわけではないけれど、うちの家族には必要」というものもあるはず。まずは3日間、自分たちには具体的に何が必要なのか、イメージしてみることから始めてみませんか。

この記事の監修・執筆者

特定非営利活動法人ママプラグ理事、同法人アクティブ防災事業代表。青山学院大学卒業後、大手旅行会社、PR会社を経て、フリーランスに転向。東日本大震災の支援活動を機にNPO法人ママプラグの設立に携わる。子育ての当事者が自ら学び、自ら考え、自ら動く「アクティブ防災」を提唱し、防災講座、防災の知識・スキルで人々を支援するファシリテーターの育成を行いながら、「東京防災」監修など、官公庁や自治体の防災対策への協力や、書籍、雑誌などで監修を務める。著書に『全災害対応!最新子連れ防災BOOK ――被災ママパパ1648人と作りました』(祥伝社)など。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【子どもの防災~前編】保護者がいないときに、地震が起きたら?[防災アドバイザー監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/08/pixta_78347942_M_nxJX-700x467.jpg)

![【もしものときに準備しておきたい10品】子どもの防災~後編[防災アドバイザー監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/08/pixta_26042513_M_Jn1T-700x467.jpg)

![【すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり!】素材のおいしさを引き出す「シンプル蒸し」レシピ3品[りよ子]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/canvaaikyacchi-1_ZhYH-700x466.jpg)