【コンセントの穴は左の方が長い!?】夏休みの自由研究ネタ探しにもピッタリ! 身の回りの科学のトリビア10選

ついに夏休み到来! 子どもにとって長期休暇は、好奇心を育てる大きなチャンスともいえます。そこで今回は、科学児童書『めくってオモロい マジすか科学(Gakken刊)』から厳選して、お子さんの好奇心を刺激するような「身近な科学のトリビア」を紹介いたします。

この記事を読めば、家の中にあるものや、暮らしの中でよく触れるものにも、実は意外な事実がひそんでいることがおわかりいただけるはず。親子の会話の中で「これ、知ってた?」とぜひ話題に出してみてください。

自由研究のネタ探しに迷われているお子さんもピッタリですよ!

身の回りにある意外な科学のトリビア10選!

①くやし涙は、悲しい時の涙よりしょっぱい!?

涙の味は、しょっぱいですよね。涙の成分のおよそ98%は水分で、その中にナトリウムなどがふくまれており、これがしょっぱさの元なのです。

涙は自律神経という、体の調子を整える神経のはたらきで出ます。自律神経のうち、体を活動させる交感神経がはたらくと、ナトリウムが出る量がふえるようです。

そして、くやしいときや怒ったときの涙は、交感神経がよくはたらいているので、悲しいときやうれしいときの涙よりも、ナトリウムが多くふくまれます。

そのため、くやし涙はしょっぱいのです。

②緑茶・紅茶・ウーロン茶の葉は、実は全部同じ!

味も色も香りも違う緑茶、紅茶、ウーロン茶。実はどれも「チャノキ」という植物の葉から作られています。

同じ植物の葉を使っているのに、こんなに個性が違うのは、発酵を止めるタイミングが違うから。

葉をつみ取ると、葉の中にあるさまざまな成分が混ざり合って葉の色や香りなどが変わる「発酵」がおこります。

緑茶は早いうちに熱を加えて発酵を止めるので緑色のまま。紅茶は湿度の高い所にしばらく置くので発酵が進み、赤茶色に。ウーロン茶は緑茶と紅茶の中間くらいで発酵をストップさせています。

③コンセントの穴はよく見ると左の方が長い!

周りのコンセントをよく見てみましょう。左右で穴の長さが違うと気づくのでは?

実はコンセントの穴の長さは、だいたい左が9mm、右が7mmなんです。

もちろん役割も違います。左の長い穴は「アース側」といい、機械の故障などで、電線などからふつうより高い電圧の電気が流れたとき、その電気をにがしてくれます。

一方で右の短い穴は「電圧側」といって、こちらが電気をプラグに届けてくれるのです。

ざっくりいえば、左側が電気の出口、右側が電気の入り口みたいなものですね。

④缶ジュースの飲み口は左右対称じゃない!?

缶ジュースの飲み口、実は(真上から見たとき)左上に向かって、ふくらんだような形をしています。これには、もちろん理由があります。

缶の飲み口は、つまみを手前に持ち上げて、ふたを押し下げて開けます。このとき左右の形が同じだと、力が分散してしまい、ふたを開けるのにとても大きな力が必要になります。

ところが、左右の形が違っていると、力を1点に集中させられ、小さな力で開けられます。力がかたよるので、片側から少しずつ開けることもできるのです。

このおかげで、ふたが勢いよく開いて中身がこぼれてしまうのも防げます。

⑤100人中12人は、ただ楽しくて鼻をほじっているという研究結果がある

鼻をほじるのは、鼻の通りをよくしたいから、なんて理由がほとんど。そんな中、12%が「ただ楽しい」からほじることがわかりました。

これは、2000年代初頭に、2人のインドの研究者が、200人の思春期ごろの少年少女を調査してわかったこと。

なお、鼻をまったくほじらないという人は3.5%しかおらず、半数の人は1日4回以上鼻をほじっているとか。

ちなみに、アメリカでは9割以上のおとなが鼻をほじるという報告があります。おとなも結構ほじっているものですね。

⑥サケは白身魚!?

マグロなど赤い色の身の魚は赤身魚、タラなど白い色の身の魚は白身魚といいますね。

赤身魚と白身魚の違いは、魚の筋肉にふくまれる赤い色素「ミオグロビン」の量の違いです。マグロなどの赤身魚はミオグロビンが多く、タラなどの白身魚はミオグロビンが少ないです。

では、身がオレンジ色のサケは赤身魚? いえ実は、白身魚です。

オレンジ色になるのは、サケが食べるもののせい。食べものとなるカニやエビにふくまれたアスタキサンチンという赤い色素が、体内にたまることで、オレンジ色になるのです。

⑦鉛筆1本使い切ったときに書ける線の長さはなんと50キロ!

鉛筆1本で書ける距離は、なんと50km(HBの場合)。フルマラソンが42.195kmなので、それ以上の距離ですね。

標準的な鉛筆の長さはだいたい17.2sm。その芯を機械にセットして、ひたすら円を描かせると、50km分にも達しました。

芯を使い切るまでに、なんと7時間もかかったとか。これ、自分がやらされたら大変ですね。

ちなみに、シャープペンシルの場合、6cmの芯1本で書ける距離は、240mくらいです。こう考えると、鉛筆って、めちゃめちゃ書けるのです。コスパ最強筆記具ですね!

⑧コーヒー豆は、本当は豆じゃない!

コーヒーを作るのに不可欠なコーヒー豆。実は豆ではないのです。

「豆」はあずきや大豆など、マメ科植物の種のこと。でもコーヒーはマメ科植物ではありません。

コーヒー豆はコーヒーノキという木にできる真っ赤な果実の中にある「種」。マメ科植物じゃないけど、豆に似ているから「コーヒー豆」と呼ばれているんです。

ちなみに、世界最高級のコーヒー豆に「コピ・ルアク」があります。

これは、インドネシアに住むジャコウネコがコーヒーノキの実を食べ、出てきたうんちに入っている種から作られているんですよ。

⑨アスパラガスには、性別がある!?

野菜のアスパラガスには、動物の性別のように、オスとメスがあります。

オスとメスは、見分けることができます。オスは穂先がバラバラで全体的に細く、メスは穂先がしまって全体的に太いです。

なお、オス・メスがある植物は、アスパラガスに限りません。

たとえば、イチョウはオスの木とメスの木があり、メスの木は種(ギンナン)をつけます。また、カボチャのようにオスの花、メスの花をもつものもあります。

ちなみに、ホワイトアスパラガスは日光を遮断して育てられたものです。

⑩「月のウサギ」は南アメリカだとワニ扱い

月の表面には、斜長岩でできていて白く見える部分と、玄武岩でできていて黒く見える部分があります。このうち黒く見える部分をつなげると模様のように見えます。

日本では「ウサギが餅つきをしている」なんていいますよね。

でも、それが世界共通なのかというと、実は国や地域によってまったく違います。

たとえば、南アメリカでは、この模様が「ワニ」に見えるといいます。南ヨーロッパでは「カニ」、ドイツでは「たき木を背負ったおじさん)、北ヨーロッパでは「本を読むおばあさん」などなど。あなたは何に見えますか?

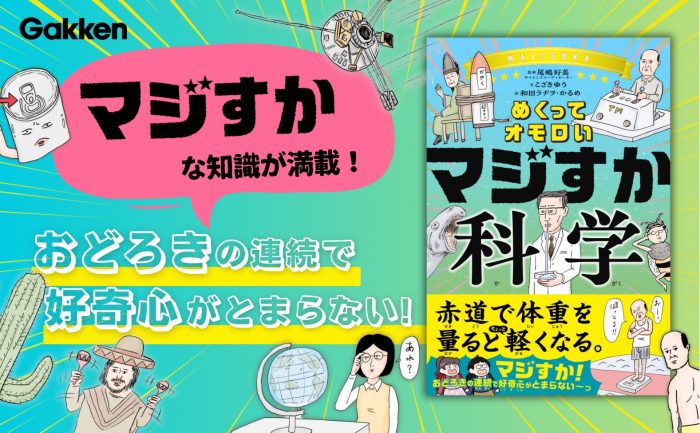

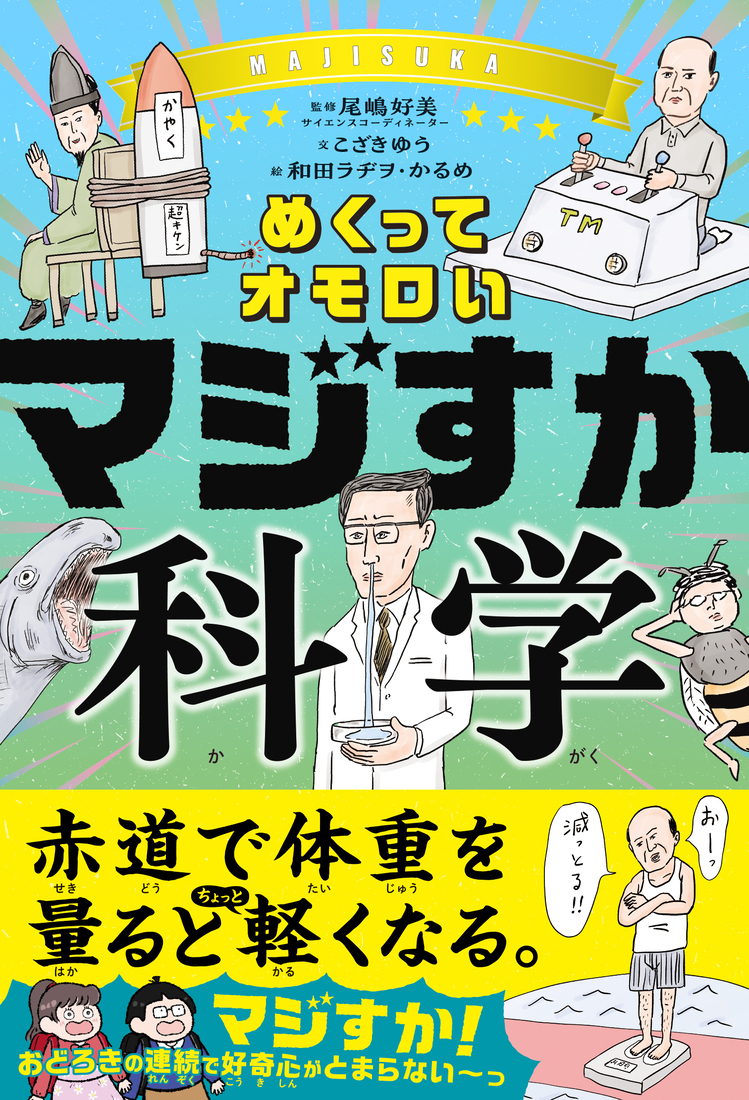

意外な科学のトリビア満載!『めくってオモロい マジすか科学』

「科学に興味を持てていないお子さんでも思わず楽しく読んでしまう」—そんな本を作りたい!との思いで制作したのが、今回ご紹介した『めくってオモロい マジすか科学』です。本書はタイトルの通り、思わず「マジすか!?」と言ってしまうようなトリビアが満載となっています。

▲意外な科学のトリビアが満載!

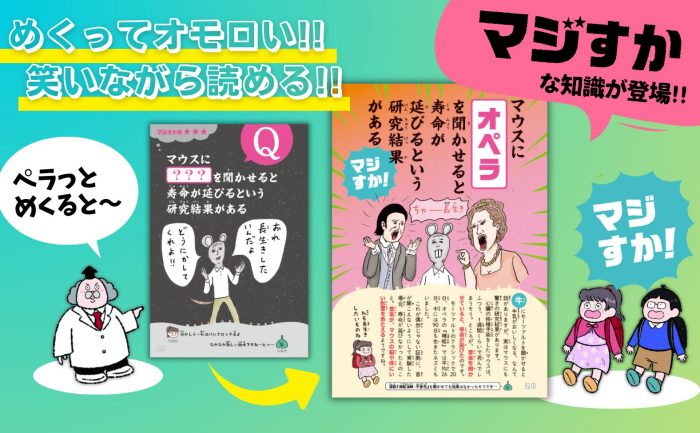

▲ペラっとめくると意外なトリビアが楽しめる!

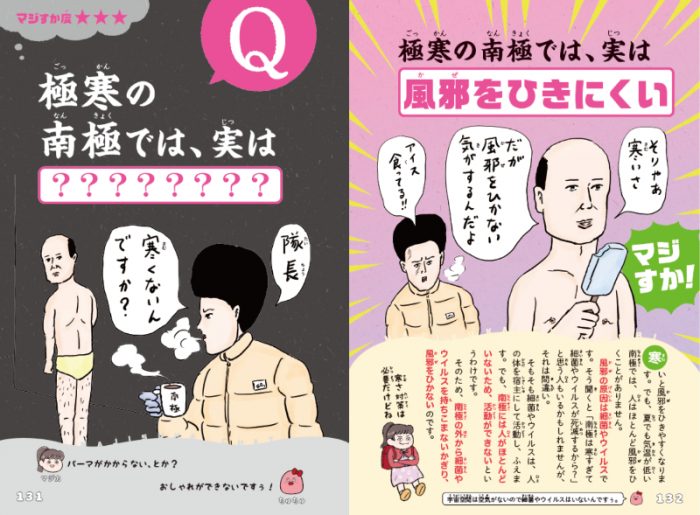

▲シュールなイラストで笑える!

▲愉快なキャラクターがナビゲート!

この記事の監修・執筆者

北海道大学農学部卒業・修了。筑波大学生命科学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(学術)。筑波大学で 15 年間にわたり小中高校生を対象にした科学教育プログラムを運営し、500 名以上の生徒の課題研究を支援。食品科学を研究していたことと 2 児の母であることをいかして、『中学生の理科 自由研究』(Gakken)、『おうちで楽しむ科学実験図鑑』(SB クリエイティブ)、『本当はおもしろい中学入試の理科』(大和書房)など、家庭でできる科学実験本を執筆・監修。NHK「視点論点」等、マスコミ出演も多数。2024 年に「科学実験教室 STEP」を立ち上げ、対面およびオンラインで子どもたちと一緒に科学実験をしている。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)