夏休みが明けて学校が始まると、すっきり起きられなかったり、授業に集中できなかったりする、いわゆる「夏休みボケ」といわれる問題が起こりがちです。どうすればスムーズに新学期モードにシフトチェンジできるのか、親子でできることを教育評論家の親野智可等さんに伺いました。

取材・文/FUTAKO企画

「夏休みボケ」とは?なぜ起きてしまうの?

夏休みが終わり、新学期がスタートした時に、子どもたちにさまざまな不調が現れることがあります。いわゆる「夏休みボケ」という症状です。

・朝起きられず遅刻ギリギリになってしまう

・授業中も眠くてなかなか勉強に身が入らない

・毎朝なんとなくだるい

・集中力が落ちたような気がする

こうした不調は、なぜ起きてしまうのでしょうか。

「まあいいか」が引き起こす生活リズムの乱れ

夏休み中は、旅行やイベントなどで夜遅くまで活動したり、長時間ゲームや動画を視聴したりして、夜型の生活になってしまうことがあります。

「明日の朝、早く起きる必要がないから、まあ今日くらいはいいか」と、親もうるさく言わず、つい夜更かししてしまう日もあるでしょう。ただ、それが続くことで生活のリズムが乱れ、新学期にさまざまな悪影響が出てしまうケースがあります。

「給食がない」休み中の食生活の乱れ

食生活の乱れも成長期の子どもにとっては影響が大きいものです。

最近よく言われるのが、共働き家庭が増えたことで、日中、親の目が届きにくくなり、学校給食がない夏休み中の食事が偏ったものになりがちだということ。

遅く起きて朝食をきちんととらなかったり、好きなものだけ食べたりすることで、必要な栄養素が十分ではなくカロリーばかり高い食生活を続けてしまうことになるのです。

「がんばりすぎ」による疲れ

また、中学受験を目指す一部の家庭では、「夏は受験の天王山」として塾で集中的に学習します。家でも塾の宿題やテスト対策など、夜遅くまで課題に追われることも。親の期待を背負って成績を上げようとがんばりすぎてしまうお子さんも少なくありません。

他にも、スポーツや習い事など夏休みのスケジュールがぎっしりで、自分でも気がつかないうちに疲れをためこんでしまうこともあります。

そんな「夏の疲れ」は子どもだけでは解消するのが難しいもの。

では、このような不調を起こさずにスムーズに学校生活に入るためには、どんな点に気をつけたらよいでしょうか。

子どもの生活時間を見直す

「おうち時間割」で見える化をする

まずは新学期に向けて、お子さんの生活時間のチェックをしてみましょう。

□朝、決まった時間に起きられているか

□決まった時間に食事ができているか

□栄養バランスのよい食事をとれているか

□決まった時間に宿題ができているか

□ゲームや動画視聴の時間が守られているか

□決まった時間に入浴しているか

□夜、決まった時間にベッドに入っているか

これらは、お子さんの生活にとっていずれも重要な「時間に関するチェック項目」です。できていない項目が1つでもある場合は要注意。できるだけ早めに見直しをする必要があります。

この中で見落としがちなのが、「入浴の時間」です。

人はお風呂であたたまって、体が冷えてくるときにちょうど眠くなるので、スムーズに寝られるようになります。毎日決まった時間に寝るためには、「入浴時刻を揃える」ことがとても大切になります。

また、「時間の管理」ということで言うと、子どもは大人のように、スマホや手帳など時間管理のツールを持っていない場合が多いです。それなのに、子ども自身にさまざまな予定を頭で覚えて時間を管理させるのは、なかなか難しいことなのです。

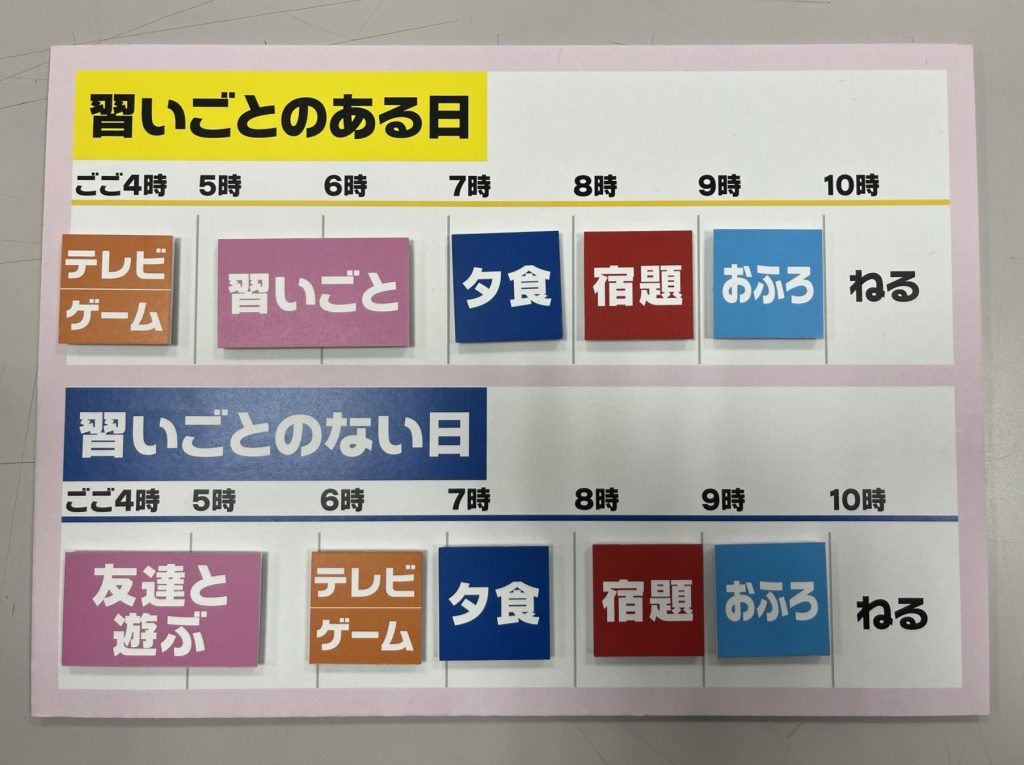

そこでおすすめしたいのが、ホワイトボードで「見える化」する「おうち時間割」。

ホワイトボードに時間割を作り、マグネットのシートで「宿題」「読書」「ゲーム」「テレビ」「食事」「塾」「習い事」「風呂」などの項目を作ります。習い事のある日・ない日で、Aパターン・Bパターンなどと分けて考えるとよいでしょう。

この時に大事なのは、保護者の方が一方的に決めるのではなく、親子で一緒に話し合って決めること。お子さんも自分が考えた時間割であれば、決めた通りにやろうとがんばりますし、もしうまくいかない場合があっても、その都度見直しをしていけばいいのです。

ホワイトボードだと見直しの際に書き換えやすいので、おすすめの方法です。

時間を管理できるかどうかは、大人になってもとても大事なことなので、子どもが自分の時間を上手に管理できるように、実践してもらいたいですね。

親子で「民主的な対話」をする

「ゲームや動画視聴の時間」についても、保護者が一方的に決めるのではなく、親子できちんと話し合いをしてほしいですね。

私はよく「共感的・民主的話し合い」と言っているのですが、保護者には子どもの言い分をよく聞いてほしいと思います。

「みんなやっているから、ぼくだけできないのはいやだ」「1日1時間では少なすぎる。○くんは3時間もやっている」など、さまざまな言い分に、まずは耳を傾けてみましょう。

そのうえで、譲れるところは譲り、主張するところは主張し、お互いに着地点を見つけるのが「民主的な対話」です。

また、ゲームに関しては「対立する」のではなく、「親子関係をよくする」ことに利用したいですね。実際に保護者も同じゲームをやってみると、その楽しさが理解できたり、お子さんの気持ちにも共感できたりするでしょう。

保護者が自分と同じものに興味を持ったり、楽しんだりするのは、お子さんにとってもうれしいことです。

そのあとで、「おもしろかったね。1時間もやっちゃったけど、お母さんとしては目も心配、勉強のことも気になる」などと心配事を伝えるようにしましょう。横並びの目線で、「一緒にルールを作ろう」という姿勢が大事です。

元気に新学期を迎えるために親ができること

新学期、お子さんが元気に学校生活をスタートするために、保護者はどんな声かけをすればいいでしょうか。

夏休みや1学期を「プラス思考」で振り返る

夏休みが終わる前に、親子で新学期の目標を考えてみましょう。

このような時にありがちなのが「1学期漢字がだめだったから、2学期はがんばろう」などと、できなかったことを起点にして言ってしまうことです。これでは子どもはやる気が出ないのです。

目標を語るなら、1学期や夏休みを「プラス思考で振り返ってから」にするのがよいと思います。

「1学期は計算でクラスの一番になれたよね」「夏休みの北海道旅行は楽しかったね」「夏の間がんばって、二重跳びが10回連続でできるようになったね」などと、がんばったこと、楽しかったことなどを親子で話して振り返りましょう。そんな中で2学期は何をがんばるか話し合います。

プラス思考で振り返ったうえで、新しい目標を作るのです。

そして、注意したいのは「親がやらせたいことばかり目標にする」のではなく、「子どもが好きな分野を深められるような目標にする」ということです。

『博士ちゃん』というTVの番組では、さまざまな分野で好きなことを極めている子が数多く登場します。自分が好きなことを実現できている子は、「毎日楽しい」と言います。「好きなことをやる」→「張り合いが出て元気が出る」→「勉強にもいい影響が出る」というプラスの循環が生まれるのです。

親が子どもにやらせたいことを優先させるより、本人がやりたいことをやらせることが、とても大切です。

親がアンテナを張り巡らせて紹介と推薦を行う

ゲーム好きな小学生は多いですが、他にやることがないとゲームにばかり依存してしまうという面もあります。

新学期に向けて、保護者が子どもの(ゲーム以外の)選択肢を増やすべく、アンテナを広げてみるのもよいでしょう。

ある家では、プラモデル、鉄道模型、プログラミング、金魚飼育など、お子さんの好きそうなものを体験させてみたそうです。すると興味の対象が広がって趣味も増え、結果的にゲームに費やす時間が減ったとのことです。

小学生だと、自分で情報を検索して何かに挑戦することはまだ難しいと思います。

保護者のかたが、お子さんの好きそうなことにアンテナを張り巡らせて、選択肢を広げるサポートができるとよいでしょう。

最後に~始業式で元気がなくなる子には~

新学期が始まる直前に「学校に行きたくない」と言う子も少なくないでしょう。

少し前から言い出す子もいれば、始業式当日になって言い出す子もいます。

そんな時に覚えておいていただきたいのは、「門前払いしない」ことです。

保護者が焦ってしまって「行かなきゃだめ」「学校に行くのが当たり前」などと言うのはやめましょう。

そんな時は深呼吸して、「どうしたの?」と穏やかに聞いてあげてほしいと思います。共感的に聞いてあげると、子どもは話しやすくなり、理由がわかることもあります。

ただし、本人にも理由がわからないこともあります。否定的な言葉をかけることで子どもは苦しみますし、話を聞いてくれない親に不信感を持ち、居場所がなくなってしまいます。

「学校に行くのも選択肢の1つ」と親の側が情報をアップデートすることも大事です。

フリースクールやホームスクーリング、今では学校以外の選択肢もたくさんあります。無理矢理学校に行かせることにはリスクがあるということを覚えておいてください。

目的は子どもが幸せになることで、学校はそのための手段です。学校自体が目的ではないのです。これだけ時代が変わってきているのですから、親もアップデートする必要があります。

お子さんが「学校に行きたくない」と言ってきたら、安心して話せるように、耳を傾けてあげてほしいと思います。

この記事の監修・執筆者

教育評論家。本名、杉山桂一。長年の教師経験をもとに、子育て、しつけ、親子関係、勉強法、学力向上、家庭教育について具体的に提案。『子育て365日』『反抗期まるごと解決BOOk』などベストセラー多数。人気マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。Instagram、Threads、X、YouTube、Blog、メルマガなどで発信中。全国各地の小・中・高等学校、幼稚園・保育園のPTA、市町村の教育講演会、先生や保育士の研修会でも大人気となっている。

mail:oyaryoku@ka.tnc.ne.jp

Threads:https://www.threads.net/@oyanochikara

Instagram:https://www.instagram.com/oyanochikara/

X:https://twitter.com/oyanochikara

Voicy:https://voicy.jp/channel/2888

Blog:http://oyaryoku.blog.jp

㏋:http://www.oyaryoku.jp

メルマガ:http://www.mag2.com/m/0000119482.html

YouTube:https://tinyurl.com/5cj96wjk

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)

![【新1年生を事故・不審者から守る!】通学路の「危険な落とし穴」入学前チェックリスト[セコムIS研究所監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/pixta_80260948_M_zPZR-1024x683.jpg)

![年末年始は「ほめ」の大チャンス!叱らずに子どものやる気を引き出す方法[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/pixta_18285605_M_vtkM-1024x683.jpg)

![【世界が注目する日本の教育】小学校の「特別活動」について知ろう[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/pixta_123730764_M_6mMa-1024x683.jpg)

![【小4「理科」「社会」】学びを深めるために、家庭でできることは?[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/pixta_121992258_M_MOpK-1024x683.jpg)

![【小4の国語】学習目標&内容と楽しく学ぶ習慣を身に付ける方法とは⁉[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/pixta_123364010_M_hmDm-1024x683.jpg)