![【読書量の多い子は学力が高い】ハーバード大学が実証:「フィクション」VS「ノンフィクション」役立つのはどっち?[言語学者監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/pixta_54390199_M_lnAq.jpg)

未知の世界のことを知る―。

いろんな人生を追体験する―。

学校では教わらない知識を学ぶ―。

言葉の持つ力や美しさに気づく―。

本を通して子どもが得られることはたくさんあります。

だからこそ、子どもの未来を案じる親御さんは「読書習慣を身につけてほしい」「本好きな子どもに育ってほしい」と願っています。

しかし、そんな親御さんの願いをよそに子どもたちはゲームやYouTube、受験勉強などに没頭。大人ですら本を読まない現代において、子どもを読書好きにすることは簡単ではないでしょう。

しかし、あきらめる必要はありません。

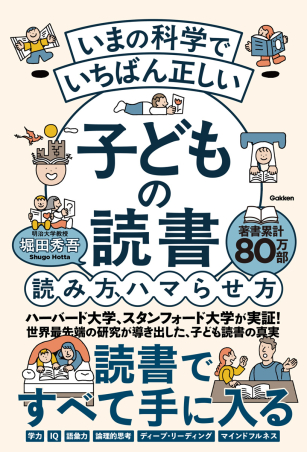

『いまの科学でいちばん正しい 子どもの読書 読み方、ハマらせ方』(Gakken)では、さまざまな学術論文によって裏付けされた、子どもを読書好きにするメソッドや読書が子どもにもたらす効果を、できるだけわかりやすく紹介しています。

本記事では、その中から、読書と学力の関係について、フィクションとノンフィクションについて、一部内容を抜粋してご紹介します。

ーーー「読書すると学力が高くなるってホント?」

読書量の多い子は「学力」が高い!

お子さんの学力、気になりますよね。ドリルを買い与えたり、塾に入れたり、学習アプリをインストールしたりと、いろいろ試されている方も多いでしょう。

しかし、学力向上にはいわゆる「教材」だけでなく、家庭での読書習慣も大きな影響を与えることがわかっています。

たとえばチェスナット・ヒル大学のリーとフィッツパトリックの調査では3歳や4歳で本を読み始めた子どもたちの82%が小学校以降での学業成績について「優秀」または「非常に良い」と評価されています。

大規模な追跡調査でわかった真実

また、英国では1970年生まれの人を対象にした大規模な追跡調査が行われました。そのデータを分析したロンドン大学のサリバンとブラウンは、子ども時代の読書習慣が10歳から16歳という思春期の認知能力の成長にどのような影響を与えたかを詳細に調べました。

その結果、楽しみのための読書はこの期間の認知能力の「実質的な進歩」と強く関連していることがわかったのです。

これは単にもともと能力の高い子が本を多く読むというだけでなく、読書そのものが子どもたちの認知能力を高めることを示唆しています。

とくに強く成長が見られたのが語彙力です。本を読むことで子どもたちは自然と多様な言葉や表現に触れる機会を得ます。話の流れの中で新しい単語の意味を推測したり使い方を学んだりすることで、語彙が豊かになっていきます。

この研究で特筆すべきは分析にあたって家族の経済状況や両親の学歴、家庭での読書環境、過去の学力テストの成績といった背景要因を詳細に考慮に入れていることです。これらの影響を取り除いて分析してもなお、子ども自身の読書習慣が認知能力の進歩に統計的に見て大きな、そして重要な影響を与えていたのです。

中学校に通う時期の認知能力の伸長については、両親の学歴より読書が与える影響が重要であったという結果も出ています。

▶「本が好きになる“ビブリオバトル”とは?」の記事もチェック!

「フィクション」VS 「ノンフィクション」学力に役立つのはどっち?

近年の教育研究を調べると、フィクションを読むことは学力向上や認知・社会性の発達に良い影響を与える可能性があるとされています。

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)のジェリムとモスの研究によれば、PISAの読解力テストにおいて、小説や物語を頻繁に読む中高生はそうでない同世代よりも高得点を取る傾向がありました。

フィクションの読書頻度が1段階増えると点数が最大17点上昇するデータがあるほど強く関連していたのです。

その一方で、これは意外に思われるかもしれませんが、ノンフィクションを読む頻度は同様のテストスコアと明確な相関は見られなかったと報告されています。

読解力以外にも、登場人物の心情や状況を想像することを必要とする文学作品は共感力も鍛えられます。米プリンストン大学のダイアナらの研究では小説を読むと「他者の心を読む力(心の理論)」に関連する脳ネットワークが活性化され、社会認知能力が高まる可能性が示されています 。

またハーバード大学のキッドとフィレンツェ大学のカスターノは、文学的フィクションを読むと感情認識テストの成績が向上し、ノンフィクションを読むよりも優れた結果になると報告しています。

彼らによると複雑な人物像や伏線が盛り込まれている上質な小説を読むとき、自分の頭で想像したり、内容について自分なりに考えを深めたりする必要があるので、考える力が全体的に育つというのです。

知識を広げたり深めたりするにはノンフィクション

もちろんノンフィクションにも大きな価値があります。

科学や歴史のノンフィクションを読むと、専門知識や時事問題への理解が深まり学習意欲が湧くことも多いようです。実際、多くの子どもは自分の興味でフィクションとノンフィクションを自由に選び、ノンフィクションに興味を持つことで読書習慣につながるという指摘もあります(クイーンズ大学の報告)。

ノンフィクションは読解力への即効性は低いかもしれませんが、子どもにとって自分の知らない世界を知ること、そして知識が増えていく楽しさを体験できる意義は計り知れません。そして知識が増えることで批判的判断力(言われたことをそのまま信じるのではなく、本当に正しいかどうか自分の頭で考えて判断する力)が養われるでしょうし、勉強したい科目への興味も高まるかもしれません。

フィクションとノンフィクション。その両者をうまく組み合わせることで「知識+想像力」のバランスが取れた学びができます。

頭の良さ? 関係ありません!

「うちの子は頭が良くないから、本を読むのが苦手なんです」

「読書が得意な子は、やっぱり頭がいいんでしょうね」

そんな風に思っていませんか? でも、実はその逆なんです。

「読書が得意だから頭がいい」わけでも、「頭が悪いから本が読めない」わけでもありません。

「読書をするから頭が良くなる」のです。

教育学・発達心理学・脳科学といった多くの分野で繰り返し確かめられてきた事実として、「本のある環境と、ちょっとした工夫が子どもを読書好きにする」ということがわかっています。

たとえば家庭にどれだけ本があるか、親が本を楽しんでいる姿を見せているか、寝る前にどんな関わり方をしているか。そういった日常の小さな習慣が子どもの読書量を大きく左右することがさまざまな研究で示されています。

大人がすべきことは本を無理やり押し付けることではありません。

興味・関心も、性格も、脳の特性もバラバラの子どもから、本心から「読みたい!」と思う気持ちをいかに引き出すかです。つまり、アプローチの仕方は子どもに合わせるべきで、一律なものではないということです。そしてその子どもに最適なアプローチを見つけられるのは、子どものことを一番理解している親御さんのはずです。

『いまの科学でいちばん正しい 子どもの読書 読み方、ハマらせ方』(Gakken)では、子どもに読書の第一歩を踏み出してもらうための方法を、多角的なアプローチで紹介していきます。

まず第1章で子どもたちに読書習慣を持ってもらうためのコツと、親御さんたちが悩みがちなポイントについて詳しく解説していきます。

第2章では読書法にまつわるさまざまな疑問に解答していきます。

第3章では「そもそもなぜ本を読むべきなのか?」に対する答えとして、読書習慣が子どもの脳や人生そのものにもたらすさまざまな効果を紹介していきます。

第4章ではその効果をさらに高めることが期待できる「神メソッド」を厳選して紹介します。巻末付録として子ども読書におすすめの本もいくつか紹介します。

本を読むことは知識を得るためだけの手段ではありません。

本を読むことで見たことのない世界に触れ、誰かの気持ちに共感し、自分の言葉で考える力が育つ―人生を豊かにする、大切な営みです。そしてその出発点は、ほんの小さな「きっかけ」であることがほとんどです。

この本を読んでくださったみなさんが、お子さんと一緒にその「きっかけ」を見つけ、本のある日常を育んでいくお手伝いができたらそれ以上に嬉しいことはありません。

著者/堀田 秀吾 明治大学法学部教授

1968年、熊本県生まれ。シカゴ大学博士課程、ヨーク大学ロースクール修士課程修了、同博士課程単位取得満期退学。言語学博士。立命館大学准教授、同大学院言語情報研究科准教授、明治大学准教授などを経て、2010年より現職。専門は司法におけるコミュニケーション分析。言語学、法学、社会心理学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。『いまの科学でいちばん正しい 子どもの読書 読み方、ハマらせ方』(Gakken)が発売中。

この記事の監修・執筆者

1968年、熊本県生まれ。シカゴ大学博士課程、ヨーク大学ロースクール修士課程修了、同博士課程単位取得満期退学。言語学博士。立命館大学准教授、同大学院言語情報研究科准教授、明治大学准教授などを経て、2010年より現職。専門は司法におけるコミュニケーション分析。言語学、法学、社会心理学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。『いまの科学でいちばん正しい 子どもの読書 読み方、ハマらせ方』(Gakken)が発売中。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【おせち料理を食べる理由は?】懐かしのお正月遊びにも意味がある? お正月の料理と遊びに関するQ&A[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/12/pixta_43465620_M_8vst-700x467.jpg)