0~4歳のお子さんをお持ちのママ・パパに親も子どもも「楽」になる「子育てのワザ」を大公開!

育児の「困った」、子どもの「イヤイヤ」を乗り切る秘訣は、「子どもを丸ごと受け止める」「否定しない」かかわり方にあります。

完璧じゃなくて大丈夫。あせらなくてOK!

悩むのは、子育ての責任を強く感じているから。

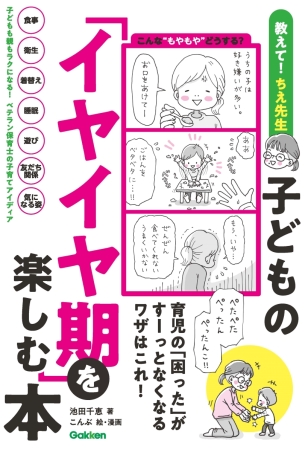

保育士歴22年、TikTokの生配信で「プロのおせっかい・教えてちえ先生」として人気のちえ先生が、ママ・パパのお悩みに答える『子どもの「イヤイヤ期」を楽しむ本 育児の「困った」がすーっとなくなるワザはこれ!』(Gakken)。

肩の力をちょっと抜いて、悩みがすーっとなくなる、育児がもっと楽しくなる。【食事・衛生・睡眠・着替え・遊び・友だち関係・気になる姿・親のメンタルバランス】まで、子どもへのかかわりと言葉がけのアイディアが詰まったQ&A集です。

今回は、こちらから「食事・睡眠・友だち関係」に関する“困った”実例の対処方法を、一部抜粋してご紹介します。

イヤイヤ・ぐずぐずがすーっとなくなるワザは、必見です。ぜひ参考にしてみてくださいね。

悪い行動を叱り続けても、よい行動がとれるようにはならない

子どもを叱るのは、子どもによい・悪いを伝えるため、または、よい行動をとれるようになってほしいからですよね。

でも、叱ってばかりいても、よい・悪いが理解できるようにも、よい行動がとれるようにもなりません。叱り続けることが、かえって逆効果になることがあります。

子どもによい行動を望むなら、子どもが悪いことをしたときに叱るのではなく、よいことをしたときにほめるほうがいいのです。

ほめられれば子どもはうれしくなり、またほめられたくてその行動が増えます。

園でも、「お片づけしよう」と声をかけても片づけない子がいます。そんなときは、その子を叱るのではなく、片づけている子をほめます。

そうすると、片づけなかった子は自分もほめられたくなって片づけます。たった一個でもおもちゃを箱に入れたら、「すごい! 片づけたね!」とほめる。そうしたら、その子はうれしくなって、自分から片づけるようになります。

家庭でも同じです。靴を揃えたら、「靴、きれいに並べられたね!」。きょうだいにおもちゃを貸したら、「おもちゃを貸せたね!」。

どんなに小さなことでも、すかさずほめて、よいところをのばしていきたいですね。

【食事の「困った」】ごはん中に遊び始めます

ごはんに集中せず、すぐに遊び始めてしまいます。落ち着いて食べられるようにするには、どうしたらいいですか。(1歳8か月)

食事を少なめに盛って、「全部食べたね。すごい!」

ごはんの途中でおなかがいっぱいになってしまい、いやになって遊び始める子どもはけっこういます。

食べる意欲をなくしてからの対応はむずかしいので、まずは、食事までの時間や過ごし方を考えて、おなかが空いたタイミングで食事になるようにしてみましょう。おやつをなしにして、食事の時間を早くするのもいいですよ。

全部食べられた自信をもてるようにすることも大切です。お皿を小さくして少なめに盛る、子どもの食べやすいおかずにするなど。

そして、お皿が空になったら、「もう食べたの!」「全部食べたね。すごい!」とほめてください。そのうち自分から、「見て!」と空になったお皿を見せてくれるようになりますよ。

Message

子どもにとって、食事は、はじめての味、はじめての食感、はじめてのにおい、はじめての見た目……と出あいの連続。

食べることへの不安や、味や食感の苦手はあたりまえです。私たち大人も、昔は嫌いなものがありましたよね。お行儀よく食べられないこともあったのでは。

でも大きくなれました。そんなことを思いながら、もう少し気楽に、子どもの食と向き合ってみませんか。

【睡眠の「困った」】寝起きが悪く、ぐずります

寝起きが悪く、なかなか起きません。ぐずぐずと機嫌も悪く、起こすのに時間がかかり、私もイライラしてきます。(2歳6か月)

「明日の朝、何をしようか」と楽しみをつくって

睡眠は足りていますか?

夜寝るのが遅ければ、寝起きが悪いのはあたりまえ。なるべく早く寝かせられるといいですね。とはいえ、寝起きの良し悪しは子どもによってかなり違います。たくさん寝ても、起きるときに機嫌の悪い子どもはいるものです。

そんな子には、夜寝るときに、明日の朝のお楽しみをつくっておくのも手。「明日の朝、何食べる? パンにバターぬりぬり、しようか」などと伝えておきます。

また、朝、起こしてからしっかり目が覚めるまでの時間を把握しておき、起きてほしい時間から逆算して声をかけるようにするのも一案です。

ちなみに遮光カーテンはだめ。太陽の光で体を目覚めさせるようにしましょう。

Message

夜なかなか寝てくれないと、大変ですよね。

寝つきの悪い子どもには、入眠の儀式をつくるのがいいかもしれません。時間になったら部屋を暗くし、いつも同じ子守歌をうたう、お気に入りのぬいぐるみを一緒に寝かしつける、とかね。

「早く寝てほしい」と思えば思うほど、子どもは寝ないなんてこともよくあります。そんなときは、思い切ってママもパパも一緒に寝てしまっては?子どももつられて、寝てくれることが多いですよ。

【友だちの「困った」】おもちゃを貸せません

公園などで友だちにおもちゃを「貸して」と言われると、子どもは貸したくなさそうでも、「貸してあげて」と言ってしまいます。本当はどうすべき?(2歳2か月)

「今、使っているからちょっと待ってね」と、伝え方を教えて

公園などで、子どものおもちゃなどを「貸して」と言われたら、大人はつい「貸してあげて」と言ってしまいますね。

でも、まだ小さな子どもにとって、「貸して」「いいよ」はセットではありません。今、使っているものをすぐに貸すことはまだ理解できないことなのです。

「今は◯◯ちゃんが使っているからね。ちょっと待ってね」と、大人が子どもの気持ちを代弁して伝えてあげましょう。そのうえで、みんなで共有するものは、順番に使うことも伝えていきます。

「◯◯くんが次に貸してほしいんだって。砂時計の砂が全部落ちたら貸してあげてくれるかな」などと、目で見てわかるものを使って、交代のめやすを伝えるといいでしょう。

Message

2歳ごろまでの子どもは、友だち遊びはしません。

この時期はまだ「並行遊び」といって、一緒に遊んでいるように見えてもかかわりはもっていないのです。

園なら先生と遊ぶ、おうちならママやパパと遊ぶ。それでいいのです。2歳を過ぎるころから少しずつ友だちに関心を示すようになります。

遊び方を見てまねをしたり、安心感を得たりしている段階です。

というわけで、友だちがいなくても、うまく遊べなくても大丈夫! ママやパパ、どうぞあせらないでくださいね。

悪い子など、一人もいない。

たとえば、友だちの使っているおもちゃをパッと取り上げる子どもがいたとします。大人は「なんで取るの!」と思いますよね。

でも、子どもからしたら、そこに欲しいおもちゃがあったから手をのばしただけ。友だちから取り上げてやろうとか、いじわるしてやろうと思ったわけではないのです。

そのように子どもの行動の理由を読み解いていくと、実は叱るべきことは一つもなかったりします。

悪い子など一人もいません。大人から見て悪いことをしているように見えても、子どもに悪気があるのではなく、子どもなりの理由があるのです。ママもパパも、そこを理解してほしい。

私自身、昔はそれがわからなくて、子どもを叱ったこともありました。よいママになろうと一生懸命だったのですよね。

でも子どもが大きくなってみると、叱ったことで改善したことはなかったなと思うことも。

子育て真っ最中のママ・パパには、もっと子どもとのかかわりを楽しんでほしい。そのヒントをお届けできたらと思います。

子どもの「イヤイヤ期」を楽しむ本

育児の「困った」がすーっとなくなるワザはこれ!

池田千恵(著) こんぶ(絵・漫画)

定価 1,650円 (税込)

0~4歳のお子さんをお持ちのママ・パパに

親も子どもも「楽」になる「子育てのワザ」を大公開!

★★★こんなときどうする?★★★

Q 仕上げみがきを嫌がる

⇒「虫歯の親分がいる! やっつけろー」と子どもの気持ちを盛り上げて。

Q 自分でお着替えできるのに「できない!」

⇒上着から顔が出すとき「生まれる―」。楽しんでお着替えできるように。

Q 寝起きが悪く、ぐずる

⇒「明日の朝、○○しようか」と楽しみを作って、見通しがもてるように。

Q 床にひっくり返って泣く

⇒少し距離を置いて「ここで見ているからね」。子どもが自分で自分を落ち着かせることができる時間を取って。

Q 落ち着いて話が聞けない

⇒「あれ声が出ない。小さな声で話すね」。大きな声で指示するより、小さな声で子どもの興味を引いて。

★★★ちえ先生からのメッセージ★★★

【子育てでいちばん大事なことは「子どもの安全基地になること」】

子どもが不安になったとき、何か困ったことがあったときに、いつでも戻って来られる場所でありたい。そんな私が、子どもが小さいころによく言っていたのは、「怒らないから、話してごらん」。子どもが少しずつ話してくれるのを、「うんうん」とうなずきながら聴くのです。

怒りたい部分があっても、そこは気持ちをグッと抑えて、「そうか、そうだったんだ」と受け止めながら聴く。じっくり聴いてくれる相手がいることで、自分の気持ちを立て直せるのだと思います。その後、「じゃあ、これからどうしようか」と、次の行動を一緒に考えていきます。言葉を話せない小さな子なら、ますはその行動を受け止めて、子どもの気持ちを「もっと遊びたかったのかな?」「いやだったね」と代弁してあげること。

何があっても自分を受け止めてもらえると思えば、子どもは前に進んでいけます。子どもの安全基地になること。それは子育てで、いちばん大事なことだと思います。

こそだてまっぷから

人気の記事がLINEに届く♪

![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)